既存建物の運用を評価する際に、室内温度の測定が重要です。そこで、室内温度をセンサーで取得してクラウドに遠隔でデータを蓄積し、蓄積したデータをダッシュボードで可視化することで、空調設備などの運転の評価や運用の改善を検討することに役立てます。

室内温度センサの種類と特長

室内温度センサーは、建物内の温度や湿度を測定し、快適な室内環境を保つために重要な役割を果たしています。特にエアコンや加湿器などの設備と連携することで、効率的なエネルギー管理や室内環境の改善に寄与します。温湿度センサーは、基本的な仕組みや製品ごとの特長が異なり、それぞれの用途や環境に応じて選ぶことが重要です。

温湿度センサーの基本的な仕組み

温湿度センサーは、温度と湿度の変化を電気信号として検出し、室内の環境状態を測定するデバイスです。温度センサーには、サーミスタ(温度により電気抵抗が変化する素材)や熱電対が使われることが多く、温度の変化を敏感に捉えます。湿度センサーは、空気中の水分量を検出するもので、電気容量や抵抗の変化を測定する方法が一般的です。例えば、電容量式湿度センサーは、湿気の影響で電極間の静電容量が変化する現象を利用しています。

温度センサーと湿度センサーの違い

温度センサーと湿度センサーは、異なる物理的な性質を測定します。温度センサーは主に気温を測定し、冷暖房の調整や製品の保管管理に使用されます。温度はサーミスタや熱電対などで測定し、温度変化による電気抵抗の変動を検出することが多いです。これに対して、湿度センサーは空気中の水分量を測定し、特に湿度が影響を与える環境管理に用いられます。湿度センサーは、電容量式や抵抗式などで湿度による電気的な変化を測定し、乾燥や過湿状態の管理に活用されます。両者を組み合わせることで、温湿度のバランスを保ち、より快適で健康的な環境を維持することが可能です。

センサーの設置と使い方

温湿度センサーを効果的に活用するには、適切な設置場所と使い方が重要です。センサーを正確に機能させるためには、設置場所や環境条件にも配慮する必要があります。ここでは、センサーを最適に設置し、正確なデータを得るためのポイントについて説明します。

最適な設置場所と方法

温湿度センサーを設置する際には、室内の空気が十分に循環している場所を選ぶことが大切です。例えば、部屋の中央付近や換気がしっかりと行われている場所が適しています。直射日光やエアコンの送風が直接当たる場所は温度や湿度が偏ってしまうため、避けるようにしましょう。また、家具や壁に近すぎる場所に設置すると、周囲の温度が影響しやすく、測定精度が低下する可能性があります。理想的には、床から1~1.5メートルの高さで、壁から少し離した場所に設置すると良い結果が得られます。

設置時の注意点と防水対策

設置時の注意点としては、湿度が極端に高くなる場所(例えば浴室やキッチンのシンク周辺など)や、屋外に設置する場合には防水対策が必要です。防水性能がないセンサーの場合、湿気や水滴が内部に侵入すると故障の原因になります。防水性の高いカバーを用いるか、専用の防水ケースに入れて使用することで、湿気や水の影響を軽減できます。また、定期的にホコリや汚れを取り除くことも、センサーの長寿命化と測定精度維持に役立ちます。

センサーを正確に測定するためのコツ

センサーから正確なデータを得るためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。ホコリや汚れがセンサーの表面に付着すると、測定精度が低下しますので、定期的に清掃を行いましょう。また、センサーが温湿度の急激な変化に影響されないよう、移動や振動の少ない安定した場所に設置することも大切です。さらに、温湿度のデータを複数の場所で収集することで、測定データに偏りがないか確認し、全体的な環境管理に役立てることができます。

屋内環境の計測と管理

屋内環境の快適さは、室温や湿度などの要素が適切に管理されているかに大きく影響されます。温湿度センサーを用いてデータを計測し、分析することで、理想的な室内環境を維持するためのヒントが得られます。ここでは、効果的な温湿度管理の方法、データの活用法、クラウドと連携した管理システムについて解説します。

室温と湿度の効果的な管理法

室温と湿度のバランスを保つことで、快適かつ健康的な環境を作ることができます。特に、季節に応じた温湿度管理が重要です。夏は高温多湿になりやすいため、エアコンや除湿機を利用して適度な湿度を保ちます。一般的に室内の湿度は40~60%が快適と言われ、湿度が高すぎるとカビやダニが発生しやすくなるため注意が必要です。冬は空気が乾燥しやすいため、加湿器などで適度に湿度を保つことが推奨されます。また、部屋の空気を循環させることで、室内全体の温湿度が均一になりやすく、より快適な環境を維持できます。

モニタリングデータの活用法

センサーが収集した温湿度データは、長期的な環境管理に役立ちます。例えば、温湿度データを記録し、変動パターンを分析することで、日中や季節ごとの温湿度の変化を把握できます。これにより、エアコンや加湿器の使用タイミングを最適化し、エネルギーの無駄を減らすことができます。また、温湿度の推移を把握することで、異常な値が検出された場合にすぐに対策を講じることができるため、健康面でも安心です。オフィスや商業施設では、複数の場所で温湿度を測定し、場所ごとの環境改善に役立てることも可能です。

クラウドと連携した管理システム

クラウドと連携する管理システムは、温湿度データの収集・分析をさらに効率化します。センサーがリアルタイムでクラウドにデータを送信することで、遠隔からでも室内環境のモニタリングが可能となります。特に、複数の拠点を管理する際や、定期的に現場に行けない場合に便利です。クラウドにデータが保存されることで、過去のデータとの比較やトレンド分析も簡単に行えるため、環境管理の精度が向上します。さらに、異常値が検出された際にアラートを設定しておけば、即座に通知を受け取り、迅速に対応できます。クラウド連携により、温湿度管理がよりスマートかつ効率的になるのです。

温湿度センサのデータと範囲

温湿度センサーは、室内環境を効果的に管理するための精確なデータを提供します。その測定範囲や精度は用途に応じて異なり、データの保存や出力方法、管理用のアプリやソフトウェアとの連携が、使いやすさやデータ活用の幅を広げます。ここでは、センサーの測定範囲と精度、データの保存・出力方法、そしてデータ管理アプリについて詳しく見ていきます。

温度と湿度の測定範囲と精度

温湿度センサーは、センサーのタイプや用途により、異なる測定範囲と精度を持っています。一般的な家庭用の温湿度センサーは、温度で-10℃から50℃、湿度で0%から100%の範囲を測定可能なものが多く、精度も±0.5℃や±5%RH(相対湿度)程度が標準です。高精度な業務用センサーや産業用センサーになると、さらに広い範囲や高い精度(例:±0.1℃や±1%RH)が求められることがあります。使用環境に応じた範囲と精度のセンサーを選ぶことで、より効果的な環境管理が可能です。

データの保存と出力方法

温湿度センサーは、データの保存や出力方法にもさまざまな対応があります。センサー本体にメモリが内蔵されている場合、一定期間のデータを保存しておくことができます。また、出力方法としてはUSBやBluetooth、Wi-Fiなど、さまざまな接続手段があり、パソコンやスマートフォンと簡単に連携可能です。Wi-Fi接続を利用することで、クラウドにデータをリアルタイムで保存し、遠隔地からデータを確認することもできます。これにより、データの長期保存や過去データの比較が容易になり、効果的な環境管理に役立ちます。

データ管理のアプリやソフトウェア

温湿度センサーのデータは、専用のアプリやソフトウェアを使うことで、より使いやすく管理できます。スマートフォン向けのアプリでは、リアルタイムで温湿度データを確認したり、過去データをグラフで表示したりすることができ、操作も直感的です。また、業務用ソフトウェアでは、複数のセンサーからのデータを一括管理でき、施設全体の環境データを効率的に監視できます。クラウド連携機能があるソフトウェアでは、遠隔地からもアクセス可能であり、異常値のアラート通知や、データ分析機能を活用することで、迅速な対応や長期的な環境改善が可能になります。

エアコン制御への活用

温湿度センサーをエアコン制御に活用することで、室内環境を効率的に管理し、快適性と省エネ効果を同時に実現することが可能です。センサーがリアルタイムで収集するデータを基にエアコンを自動的に調整することで、手動操作の手間を省き、エネルギーの無駄を削減できます。以下では、エアコンとの連携方法や自動制御システムの構築方法、そして快適性と省エネの両立について詳しく解説します。

エアコンとの連携による温度制御

温湿度センサーをエアコンと連携させることで、室内の温度や湿度に応じて自動的にエアコンが動作するように設定できます。例えば、設定した温度を超えた場合にエアコンが冷房モードに切り替わり、温度が下がると自動でオフになるといった制御が可能です。これにより、外気温や室内の人の出入りによる温度変化に素早く対応し、常に快適な温度を保つことができます。さらに、湿度もエアコンと連携することで除湿や加湿を自動で行い、快適な室内環境が維持されます。

自動制御システムの構築

自動制御システムを構築するには、温湿度センサーからのデータをリアルタイムで受け取り、エアコンの稼働をコントロールするシステムが必要です。これには、IoT(モノのインターネット)デバイスや専用の制御アプリケーションを用いる方法が一般的です。たとえば、センサーのデータがクラウドに送信され、そのデータを元に制御アプリケーションがエアコンのオンオフやモードを調整します。このような自動制御システムにより、管理者は手間なく複数の部屋や建物の環境を遠隔から一括して管理でき、環境の変化にも即時対応できるようになります。

省エネと快適性向上のための活用法

温湿度センサーによる自動制御は、省エネと快適性の向上に大きく貢献します。例えば、無人の部屋のエアコンを自動的にオフにしたり、温度が安定したら冷暖房の強度を弱めたりすることで、エネルギーの無駄を減らすことができます。また、温湿度を常に最適な範囲に保つことで、室内の温度ムラが解消され、快適性が向上します。さらに、エアコンの稼働が効率的になることで、電気代が抑えられるとともに、エアコンの寿命も延ばすことが可能です。このように、温湿度センサーを活用したエアコン制御は、持続可能なエネルギー管理にも役立ちます。

追加機能と対応機器

温湿度センサーは、さまざまな追加機能や他の計測機器と連携することで、より包括的な環境管理が可能になります。CO2や照度計との組み合わせや、防水機能のあるセンサー、多機能センサーの利用は、オフィスや商業施設などでの空気の質や快適性向上に役立ちます。以下では、各追加機能の概要と役割について説明します。

CO2や照度計との連携

温湿度センサーは、CO2センサーや照度計と組み合わせることで、室内環境をさらに詳細にモニタリングできます。CO2センサーを組み合わせることで、室内の二酸化炭素濃度を測定し、換気が必要なタイミングを知らせることができます。これは、オフィスや会議室、教室など、人が集まる場所で特に有効です。また、照度計との連携により、日射量に応じた室温管理や、照明の調整が可能になります。自然光の利用を最適化することで、エネルギーの無駄を減らしながら快適な室内環境を維持できます。

防水仕様センサの利用場面

防水仕様の温湿度センサーは、屋外や湿気の多い環境での使用に適しています。例えば、温室、プール、浴場、食品倉庫など、湿度の管理が特に重要な場所での利用が一般的です。防水仕様のセンサーは、水や湿気に強いため、屋外設置でも劣化しにくく、長期間安定した性能を発揮します。また、雨が直接当たる場所や、高湿度の環境でも正常に動作するため、環境に応じた精度の高いデータを提供します。

多機能センサとその役割

多機能センサーは、温湿度だけでなく、CO2濃度や照度、気圧、振動など、複数のデータを同時に取得できるため、包括的な環境管理が可能です。これにより、1台で多方面の環境データを収集できるため、導入コストを抑えながら効率的に環境管理が行えます。多機能センサーは、スマートビルや工場、商業施設など、広範囲でのモニタリングが求められる場所で特に役立ちます。これらのセンサーは、データを一元管理するシステムと連携することで、迅速な対応や省エネ管理をサポートし、全体の快適性と効率性の向上に貢献します。

センサーデータの分析手法

温湿度センサーから収集したデータは、室内環境の改善や異常の早期発見、長期的なトレンドの把握などに活用できます。ここでは、データ分析の具体的な手法と、それによって得られる効果について詳しく説明します。

データ分析による室内環境の改善

センサーが収集する温湿度データは、快適で健康的な室内環境を維持するために役立ちます。例えば、データを基に温度や湿度の変動パターンを分析することで、エアコンや加湿器の使用タイミングを最適化できます。特に、オフィスや商業施設では、多くの人が集まると温度と湿度が急上昇するため、事前に予測して環境を調整することで、快適性が向上し、省エネにもつながります。さらに、データを分析することで、季節や時間帯ごとの環境パターンを把握し、環境管理の精度を高めることが可能です。

異常検出とアラート設定

温湿度の異常な変動は、設備の故障や外部要因による影響の兆候であることが多いため、異常を早期に検出することが重要です。センサーが設定した温度や湿度の範囲を超えた場合、アラートを発生させるよう設定できます。これにより、迅速な対応が可能になり、室内環境を正常に保つための行動を取ることができます。例えば、サーバールームや医薬品保管庫など、温湿度の変動が影響を与える施設では、このアラート機能が大いに役立ちます。アラート設定は、過去のデータを基に異常とみなす閾値を設定することで、より正確な検知が可能となります。

データのトレンド分析方法

長期的なデータのトレンド分析は、室内環境の変化や改善点を見つけるのに役立ちます。例えば、温湿度データの推移をグラフ化することで、季節ごとの変動や、エアコンや加湿器の運転が環境に与える影響を把握できます。さらに、トレンドを分析することで、室内環境に何らかの変化があった場合、その原因を特定しやすくなります。これにより、問題発生の予兆を事前に把握し、適切な対策を講じることが可能です。多くの場合、データをクラウドに保存し、分析ツールと連携することで、さらに高度なトレンド分析を行うことができます。

取組事例

最後に、以上の内容をふまえてメンテルの社内で取り組んでいる事例についてご紹介します。

下図のように高さ方向を意識してセンサを壁面に取り付けて室温の計測を行いました。

測定データをクラウドに蓄積するために、スプレッドシートでデータを自動収集する仕組みを取っています。収集データが遠隔で自動に時事刻々と蓄積がされます。

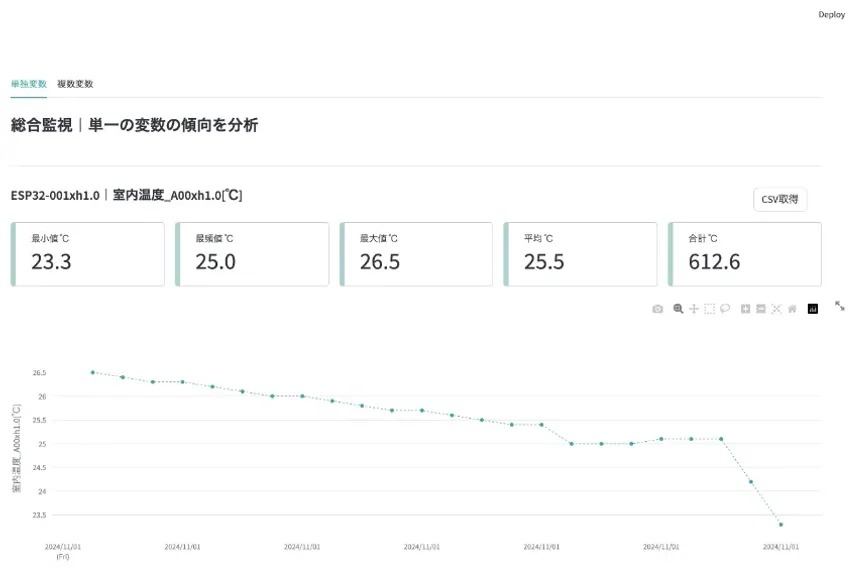

蓄積データをダッシュボードと連携させることで、マップ上やリスト形式や時系列など様々な可視化を実現しています。このような仕組みに加えて、閾値を設けてアラートを通知したり、データ間の相関を分析して傾向を把握したりすることが可能です。