近年、建物の環境性能への関心は高まり続けています。しかし、実際に設計へどう落とし込むべきか悩む設計士も多いのではないでしょうか。

環境設計とは地球環境への配慮と利用者の快適性を両立させる手法です。

本記事では、建築における環境設計の考え方から具体的な手法、導入メリットまでを解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、貴社の設計業務における付加価値向上にお役立てください。

建築における環境設計とは

建築における環境設計とは、自然エネルギーの活用や省エネ化、排泄物の削減などを総合的に最適化し、地球環境への負荷・人の健康・建物の快適性を同時に実現する手法です。

環境設計が重視される理由は、日本のCO2排出量の約3分の1を建築物が占めているためです。

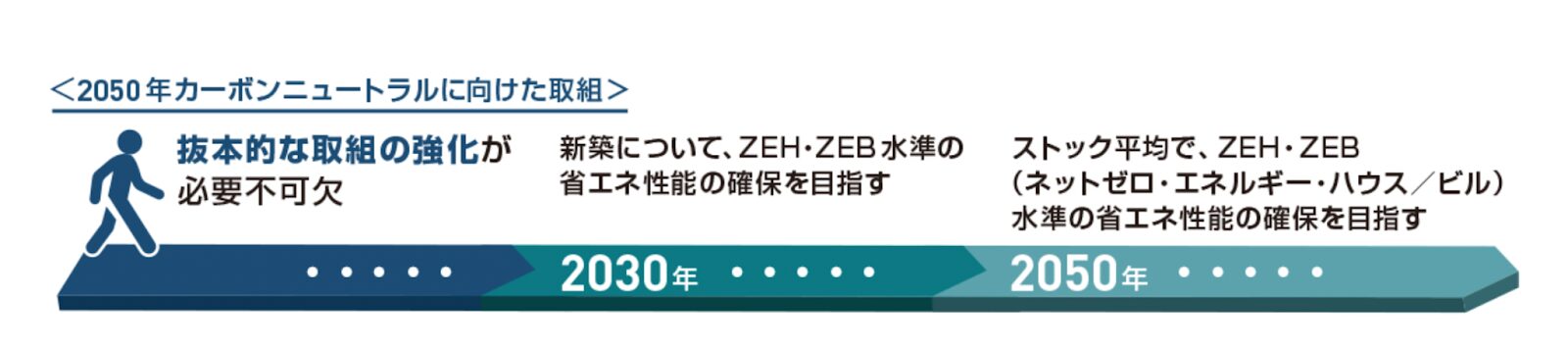

改正建築物省エネ法では、すべての新築の住宅・非住宅で省エネ基準適合が義務化され、省エネ性能の向上が求められています。

さらに国は2030年までに、すべての新築住宅の基準を、ZEH・ZEBへ段階的に引き上げる方針を示しています。

建築環境設計は法規制や社会的な要請に応えながら、持続可能で質の高い建築の創出を目指すために欠かせません。

環境建築:地球環境への配慮や自然との共生を目指す建築そのもの

建築環境設計:環境建築実現のための具体的な設計手法やプロセス

建築環境設計で使われる主な手法

建築環境設計の代表的な手法は、以下の3つです。

- パッシブデザインの活用

- 建築環境シミュレーションの活用

- 環境に配慮した建材の選定

詳しく見ていきましょう。

パッシブデザインの活用

パッシブデザインは、太陽・風・熱などの自然エネルギーを活かして、機械設備に頼らなくても快適で省エネな室内環境をつくる設計手法です。

具体的には以下の手法があります。

| 手法 | 主な内容 |

|---|---|

| 断熱 | 外皮平均U値の低減と気密確保、窓は方位別にU値とSHGCを最適化 |

| 日射遮蔽 | 南に水平庇、東西に縦ルーバーで夏期直達を遮り冬期は取得 |

| 自然換気 | 対向窓+吹抜けで通風を確保し、夜間換気で蓄熱を放散 |

| 昼光 | ハイサイドライトやライトシェルフで室奥を照らし、庇・ブラインドでグレアを抑制 |

| 日射熱 | 蓄熱床・厚い壁でピーク平準化 |

上記の手法を敷地の気候や周辺環境に合わせて計画すれば、冷暖房や照明のエネルギーを削減しながら、健康的で心地よい空間をつくれます。

パッシブデザインについて詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

建築環境シミュレーションの活用

建築環境シミュレーションは、設計段階で建物の性能を予測・評価できるツールです。

日射・熱・風・光などが、建物内外でどのように相互作用するのかをコンピューター上で可視化できます。

年間の一次エネルギーや室温の推移、冷暖房のピーク、風環境、CO2濃度まで把握可能です。

代表的なツールは以下の3つです。

これらのツールを活用すれば、パッシブデザインの効果を科学的に検証しながら、窓の仕様や庇の形状、自然換気経路などを最適化できます。

建築環境シミュレーションについては、以下の記事で詳しくまとめておりますので、ぜひご覧ください。

環境に配慮した建材の選定

環境に配慮した建材の選定・活用は、建築環境設計において重要な要素です。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べ、製造・加工時のエネルギー消費が少ない点もメリットです。

また、建築物に木材を取り入れると空間に温かみと安らぎを与え、利用者の快適性向上にもつながります。

建築に環境設計を取り入れるポイント

建築に環境設計を取り入れるポイントは、次の3つです。

- 建物のエネルギー効率を把握する

- BELS評価やZEB化を設計に取り入れる

- 環境設計に強い専門家と連携する

一つひとつ見ていきましょう。

建物のエネルギー効率を把握する

建物のエネルギー効率を把握するには、省エネ性能を数値で評価し、基準に適合させることが重要です。

建物のエネルギー消費性能を正確に把握するために用いられるのが、建築物省エネ法で定められた「省エネ計算」です。

省エネ計算は、「一次エネルギー消費量」と「外皮基準」の2つの指標を用います。

| 一次エネルギー消費量 | 設備機器のエネルギー消費量を評価(=家電・設備が1年で使う燃費を、基準と比べること) |

|---|---|

| 外皮基準 | 建物の断熱性を評価(=建物の断熱・遮熱が基準かを見ること) |

この2つの指標を使うことで建物のエネルギー消費性能を把握できますが、計算が複雑なため専門家に詳細を聞くことがおすすめです。

一次エネルギー消費量の計算方法

- 地域区分・用途・延床・運用スケジュール・設備仕様などを確定

- 空調・換気・照明・給湯などの年間使用量(kWh、m³等)を算出

- 省エネ基準の換算係数でMJ/年に変換し合計=設計一次

- 同一条件で標準仕様(H28相当外皮+標準設備)の基準一次を算出

- BEI=設計一次/基準一次を算出(新築・増改築はBEI≦1.0(既存は≦1.1目安)で適合判定)

外皮基準の計算方法

- 屋根・外壁・床・窓などの部位別U値と面積、熱橋のψ値・長さを設定

- UA={Σ(Ui×Ai)+Σ(ψj×Lj)}/外皮面積で断熱性能を評価

- ηACは方位別窓面積、ガラスの日射熱取得率(ηe/SHGC)、庇・ルーバー等の遮蔽効果を反映して冷房期の総日射熱取得量を求め、外皮面積で割り×100

- 地域区分の基準(例:東京UA≤0.87、ηAC≤2.8)以下なら適合

BELS評価やZEB化を設計に取り入れる

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)やZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を設計に組み込むと、建物の付加価値を大きく高められます。

| BELS | 建物の省エネ性能を星の数で示す第三者認証制度で性能を可視化できる |

|---|---|

| ZEB | 快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間エネルギー収支ゼロを目指す建物 |

上記の認証を取得すれば、環境性能を客観的に証明でき、不動産としての資産価値向上にもつながります。設計段階から視野に入れると、競争力の高い提案が可能になるでしょう。

BELSやZEBについて、以下の記事でより詳しく解説しています。

環境設計に強い専門家と連携する

環境設計は、意匠・構造・設備といった従来の設計分野に加え、熱・空気・光などの物理的知識が求められる専門性の高い領域です。

自社だけで完結させるのではなく、豊富な知見を持つ専門家との連携が成功の鍵となります。とくに設計初期から各分野の専門家が協力し、一体的に検討する体制が重要です。

株式会社メンテルには、ゼネコンや組織設計事務所で環境設計の実務経験を積んだ専門家チームが在籍しています。

建築とエネルギーの両分野に精通したスタッフがお客様の設計業務に寄り添い、最適な環境設計を力強く伴走します。

建築環境設計を取り入れるメリット

建築に環境設計を取り入れるメリットは、以下の3点が挙げられます。

- 快適性と省エネを両立した空間がつくれる

- 環境評価の取得に有利になる

- オーナーへの提案力向上と独自性を高られる

順番に解説していきます。

快適性と省エネを両立した空間がつくれる

環境設計を取り入れると機械設備に過度に頼らず、心地よさとエネルギー削減を同時に実現できます。

パッシブデザインを活用して断熱・気密性能を高め、日射や自然風を巧みにコントロールすると、室内の温熱環境を良好に保ちます。

さらに昼光を積極的に利用すれば、日中の照明エネルギーを削減できるだけでなく、開放的で心地よい空間をつくれるでしょう。

環境評価の取得に有利になる

環境設計に配慮した建物は、環境評価の取得に有利になり、BELSやZEBなどの認証を得やすくなります。

これらの認証は、建物の環境性能を客観的に示す信頼性の高い指標であり、設計提案や事業計画の価値を高めます。

BELS評価を取得すれば省エネ性能を示せるため、建築主やテナントへのアピールポイントとなるでしょう。

さらに、ZEB化に対応した設計は、補助金制度で優遇されるケースも増えています。

オーナーへの提案力向上と差別化を図れる

環境設計を取り入れると、科学的根拠に基づいた定量的な提案で、他社との差別化を図れます。

たとえば「夏の日差しをこれだけ遮蔽できるため、冷房負荷が20%下がります」といった説明は、抽象的なデザインコンセプトよりも高い説得力を持つでしょう。

科学的根拠に基づく定量的なアプローチは、提案の確度を大きく高めます。

株式会社メンテルでは、シミュレーションによる詳細解析から改良案の提示まで一貫してサポートし、貴社の設計提案に確かな付加価値と独自性を加えます。

まとめ:環境配慮型設計にはメンテルにご相談ください

環境設計は地球環境への配慮と利用者の快適性を両立させる、持続可能な社会づくりに欠かせないアプローチです。

パッシブデザインやシミュレーション、省エネ計算やBELS評価などを活用すれば、性能を可視化しながら快適性向上とランニングコスト削減を同時にかなえられます。

ただし、高度な専門知識と計画的な取り組みが必要であり、導入のハードルを感じる方も少なくありません。

株式会社メンテルは、建築とエネルギーの両分野に精通したチームが構想段階から評価・改善まで伴走し、質の高い環境設計を提供します。