店舗の責任者にとって電気代の値上げは、経費を圧迫する大きな要因のひとつです。経費を抑えるためには、電気代の値上げの推移や高くなる原因、対策などを把握する必要があります。

そこで本記事では、店舗の電気代が値上げする原因と具体的な対策をご紹介します。

電気代が値上げされ、店舗の経営に悩みを抱えている人は、ぜひ最後までご覧ください。

【電気会社別】電気代の値上げの推移とは

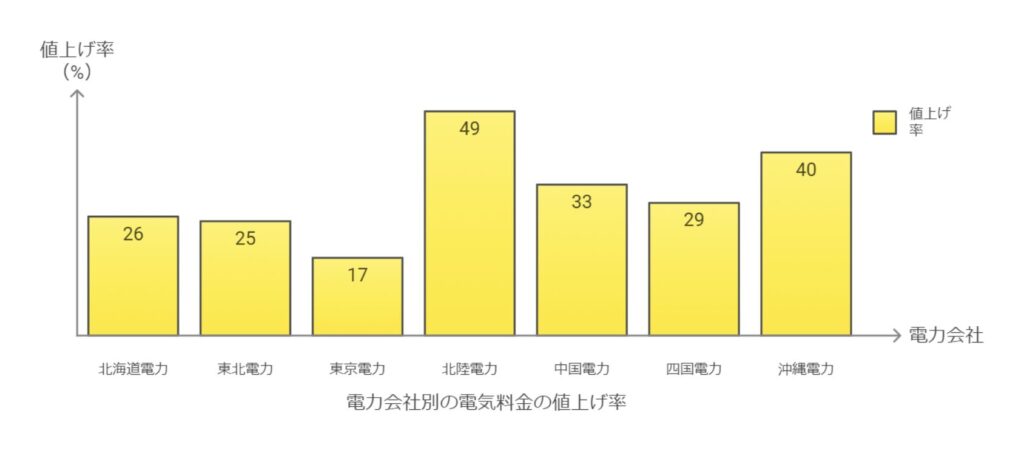

電気事業者大手7社が、2023年6月に一斉に値上げをしました。

経済産業省が発表した各電力会社の2023年6月からの、標準的な家庭における電気料金の値上げ率は以下のとおりです。

値上げ率の数値は、2022年11月時点から電気料金が変更された2023年6月以降のものです。

値上げ率は北陸電力が最大で49%、東京電力が最小の17%でした。

標準的な家庭における電気料金の値上げ幅は以下の通りです。

| 電力会社 | 2022年11月~ | 2023年6月~ | 値上げ料金 |

|---|---|---|---|

| 北海道電力 | ¥15,662 | ¥19,738 | ¥4,076 |

| 東北電力 | ¥13,475 | ¥16,846 | ¥3,371 |

| 東京電力 | ¥14,444 | ¥16,842 | ¥2,398 |

| 北陸電力 | ¥11,155 | ¥16,601 | ¥5,446 |

| 中国電力 | ¥13,012 | ¥17,335 | ¥4,323 |

| 四国電力 | ¥12,884 | ¥16,575 | ¥3,691 |

| 沖縄電力 | ¥14,074 | ¥19,709 | ¥5,635 |

標準的な家庭における電気料金の値上げ額がもっとも大きいのは沖縄電力で5,635円、最小は東京電力で2,398円でした。

店舗の電気代が値上げしている原因

電気代が値上がりしている主な原因は以下の3つです。

- 燃料費の高騰

- 国内電力供給の不足

- 再エネ賦課金の値上げ

これらが複合的に作用し店舗の電気代が上昇しています。

それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

燃料費が高騰しているため

燃料費が高騰すると電気代も高まります。

その原因には以下の2つが挙げられます。

- 電力供給に化石燃料が必要なため

- エネルギーを輸入に頼っているため

電力の供給には石油や天然ガス、石炭などの化石燃料が必要です。エネルギー供給の90%近くを輸入に頼っている日本は、燃料価格の変動の影響を受けやすく、その分電気料金も変更されます。

近年は中東やロシアの政治情勢の不安定化やパンデミック後の経済復興によって、燃料価格が大幅に高騰しています。2024年においても、引き続き燃料価格の高騰による値上げが行われています。

今後も燃料費の高騰は継続する可能性が高く、店舗の経営において影響を考慮する必要があります。

国内の電力供給が不足しているため

日本国内の電力供給が不足している理由には、原子力発電所の再稼働の遅れや、老朽化した火力発電所の廃止などが挙げられます。

電力供給が不足すると電気会社の電気の仕入れ値が高騰し、それに比例して電気代も上昇します。

とくに夏場や冬場のピーク時には、冷暖房需要が急増し、供給網に大きな負担をかけています。

その結果、電気代の仕入れ値が高騰し、店舗の電気代が高くなるのです。

再エネ賦課金が値上げしているため

再エネ賦課金の単価は、経済産業省が毎年発表し、全国の電力会社で同一となっています。

再生可能エネルギー(太陽光・風力、水力、地熱、バイオマスなど)を促進するために、電力会社が買取りした費用の一部を、電気使用量に応じて使用者に負担させるお金のことを指す。

新電力ネットによると、再エネ賦課金は2021年以降以下のように推移しています。

| 年度 | 買取価格 | 前年度比 | 標準家庭の負担額 |

|---|---|---|---|

| 2012年度 | 0.22円/kWh | – | 年額792円、月額66円 |

| 2013年度 | 0.35円/kWh | 0.13円(約60%)増 | 年額1260円、月額105円 |

| 2014年度 | 0.75円/kWh | 0.4円(約115%)増 | 年額2700円、月額225円 |

| 2015年度 | 1.58円/kWh | 0.83円(約110%)増 | 年額5688円、月額474円 |

| 2016年度 | 2.25円/kWh | 0.67円(約42%)増 | 年額8100円、月額675円 |

| 2017年度 | 2.64円/kWh | 0.39円(約17%)増 | 年額9504円、月額792円 |

| 2018年度 | 2.90円/kWh | 0.26円(約10%)増 | 年額10440円、月額870円 |

| 2019年度 | 2.95円/kWh | 0.05円(約2%)増 | 年額10620円、月額885円 |

| 2020年度 | 2.98円/kWh | 0.03円(約1%)増 | 年額10728円、月額894円 |

| 2021年度 | 3.36円/kWh | 0.38円(約13%)増 | 年額12096円、月額1008円 |

| 2022年度 | 3.45円/kWh | 0.09円(約3%)増 | 年額12420円、月額1035円 |

| 2023年度 | 1.40円/kWh | -2.05円(約59%)減 | 年額5040円、月額420円 |

| 2024年度 | 3.49円/kWh | 2.09円(約149%)増 | 年額12564円、月額1047円 |

※標準家庭の負担額は300kWh/月を想定

再エネ賦課金制度が制定された2012年度以降、2023年度を除いたすべての年度で単価は上がり続けています。再エネ賦課金の値上げが電気使用者の負担の原因といえるでしょう。

電気代の値上げにより店舗が受ける影響

電気代が値上げされると、店舗は経費の圧迫が避けられません。

一般的に店舗の経費で電気代が占める割合は、おおよそ3〜5%とされています。

店舗の経営者や利益率の低い業態の店舗においては、電気代の値上がりが売上に大きな影響を与えます。

電気代が高騰すると、売上を作るための経費に予算を回せない可能性があるためです。大手企業ながら電気代が値上げしても、潤沢な資金により必要な投資を行えます。

電気代により必要経費にお金を投資できなくならないように、できる対策を行いながら節電を心がけることが重要です。

店舗の電気代の値上げへの対策3選

店舗の電気代の値上げへの対策として、以下の3つの方法を紹介します。

- 照明の変更による節電

- 空調管理の最適化

- エネルギー効率のよい設備への投資

店舗の電気代の値上げは避けられません。

節電対策や空調管理、設備投資を行い、店舗経営でかかるコストを減らしていきましょう。

照明の変更による節電

照明器具を蛍光灯や白熱灯をLED照明に変更するだけでも節電に効果的です。

複数の店舗で、多くの照明をLEDに変更した場合、大きな節電効果を生み出します。

電球をLEDに交換した際の損益分岐についても詳しく解説します。

30W対応のLED蛍光灯の価格が約2,200円、白熱の蛍光灯が約550円で販売されており、その差額は1,650円です。白熱電球をLED照明に変えた場合、1年で2,108円の電気代の差が生まれます。

そのため、約9ヶ月使い続ければ白熱電球を購入するよりもお得です。

- 電気代の差額2,108円÷12ヶ月=175.66円(1ヶ月あたりの電気代の差額)

- 電球の差額1,650円÷175.66円=9.39ヶ月

LED照明を導入するコストはかかりますが、長い目で見ると大きな節約になるのです。

空調管理の最適化

店舗の空調の温度を最適化すると、大きな節電効果が得られます。

また、環境省によると、家庭用のエアコンの設定温度を1℃緩和させると消費電力量は、冷房時に約13%、暖房時に約10%削減されるようです。

家庭用と商業用の空調では、消費電力の削減率は異なる可能性がありますが、設定温度を緩和させると節電効果が期待できます。

このように空調管理を最適化させると、電気代を節約することが可能です。

エネルギー効率のよい設備への投資

電気代の値上げ対策として、消費電力の抑制も効果的です。

消費電力を抑制するためには、エネルギー効率のよい設備へ投資しましょう。とくに照明や空調、冷蔵設備などは多くの電力を消費する製品です。

たとえば、冷蔵機器販売大手のHOSHIZAKIでは、2005年製よりも2011年製の冷蔵庫のほうが約50%の節電が可能です。

2021年製のものはさらに8.7%もの節電が可能で、2005年製と比較すると55%も電気代を削減できます。照明や空調、冷蔵設備を入れ替えるだけでも電気代の削減につながります。

まとめ

電気代の値上げは、多くの店舗にとって経営上の大きな課題です。とくに電力消費が多い業種では、経費の圧迫が避けられません。

電気代の値上げへの対策は、できることから始めてみてください。

しかし、他店舗経営をしており従業員に節電のための教育を行き渡らせることが難しい場合は、IoTやAIを活用するのもおすすめです。

株式会社メンテルでは、空調負荷の予測をし、管理するシステムのソフトウェア開発・提供を行っています。店舗運営の節電についてお悩みの担当者様は、お気軽にご相談ください。