「JEPXってなに?」

「電気代はなぜこんなに変動するの?」

このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

JEPX(日本卸電力取引所)は、電気の仕入れ値を左右する、日本の電力市場の中心です。

その仕組みを理解すると、電気代がどのように決まり、企業のコストや経営計画にどのような影響を与えるのかを知ることが可能です。

そこで本記事では、JEPX(日本卸電力取引所)の仕組みや価格が決まる方式、価格チャートの見方を解説します。

ぜひ本記事を電力調達やコスト最適化のヒントとしてお役立てください。

JEPX(日本卸電力取引所)とは

JEPX(ジェイペックス:Japan Electric Power eXchange)は、日本の発電事業者と小売事業者が電気を売買する「卸電力市場」です。

JEPXは電気事業法に基づき、経済産業省の監督下で運営されている、電力を公正・透明に取引するためのプラットフォームです。

電力自由化を進め、新電力の参入と競争を促すために、発電コストが市場で見える仕組みとして政府がJEPXを創設しました。

これにより次のメリットが生まれ、現在では企業の電気料金を左右する市場になっています。

- 発電余剰・不足が価格に反映される

- 新電力が市場から電気を調達できる

- 電気料金の透明性が向上する

JEPXの仕組み

JEPXの仕組みは、発電事業者(売り手)と小売事業者(買い手)が、希望の価格と量を入札し、そのマッチングによって市場価格が決まるというものです。

電気は在庫を持てないため、発電と需要は常に一致する必要があります。JEPXの役割は需給バランスを市場を通じて調整し、電気を安定的に取引できるようにすることです。

気候や需要の変化をリアルタイムに反映しながら、公平に価格が決定されます。

JEPXの電力市場の種類

JEPXには、取引の目的やタイミングによって、いくつかの市場が設けられています。

主な市場は次のとおりです。

- スポット市場

- 時間前市場(当日市場)

- 先渡市場

- ベースロード市場

- 非化石価値取引市場

これらの市場は、それぞれ取引ルールや対象電力が異なります。

なお、JEPX以外の電力市場については「電力市場の9つの種類とは?市場価格が変動する仕組みもわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

スポット市場

スポット市場は「翌日に使う電気」を前日に取引する市場です。JEPXのなかでもっとも取引量が多く、電力市場の中心的な役割を担っています。

取引では1日を30分×48コマに区切り、各時間帯ごとに発電事業者(売り手)と小売事業者(買い手)が入札を行います。

入札方式は「ブラインド・シングルプライスオークション方式」です。売り手と買い手が希望の価格を提示し、需給が交わる点で約定価格が決まります。電力の需給がひっ迫すると価格は上昇し、余裕があれば下落します。

詳細は「スポット市場とは?電気代を左右する市場価格の仕組みをわかりやすく解説」をご覧ください。

時間前市場(当日市場)

時間前市場(当日市場)は、スポット市場で前日に確定した計画と、当日の実際の需給とのズレを企業(小売)や発電所が自ら調整する市場です。

天候や気温の変化による需要の増減や発電設備の予期せぬ停止などによって、計画と実績にズレが生じることがあります。このままでは需給不一致によるペナルティが発生するため、受け渡しの1時間前まで取引が行われます。

取引は価格優先・時間優先の原則に基づく「ザラ場方式」を採用。入札が出されるたびにマッチングが行われるため、当日の需給状況が価格に直接反映されます。

詳細は「時間前市場とは?スポット市場との違いや活用メリットを解説」で詳しく解説しています。

先渡市場

先渡市場は、3年前から3日前までの将来の電気を、あらかじめ決まった価格で売買する市場です。

その目的は、将来の市場変動リスクを前もって抑えることです。大量に電気を使用する企業は、将来の調達価格を固定できるため、コスト見通しを立てやすくなります。

取引は価格優先・時間優先の原則に基づく「ザラ場方式」で行われます。

ベースロード市場

ベースロード市場は、石炭火力・原子力・地熱など、発電量が安定している「ベースロード電源」を長期的に取引する市場です。

季節や時間帯の影響を受けにくい電源を確保して、電気の仕入れコストを平準化できる点が特徴です。

調達価格がある程度安定するため、長期的なコストの見通しが立てやすく、市場高騰時のリスクヘッジになります。将来の電力をあらかじめ取引する点から、先渡市場の一種と位置付けられています。

電気代の買い方を見直すヒントは「ベースロード市場とは?仕組みや目的を初心者向けにわかりやすく解説」をご覧ください。

非化石価値取引市場

非化石価値取引市場は、再生可能エネルギーや原子力発電によって生じる「CO2を排出しない価値(非化石価値)」を証書として取引する市場です。

ここで取引される非化石証書を購入すると、企業は環境負荷の少ない電気を使ったと証明できます。

とくにRE100のような再生可能エネルギーの利用を推進する企業や自治体にとっては、環境への取り組みを対外的にアピールできる重要な手段です。

JEPXの市場価格の決まる方式

JEPXの市場価格は、発電事業者(売り手)と小売事業者(買い手)の入札によって決定します。

市場の種類に応じて、主に次の2つの入札方式が採用されています。

- ブラインド・シングルプライスオークション方式

- ザラ場方式

それぞれの特徴を見ていきましょう。

ブラインド・シングルプライスオークション方式

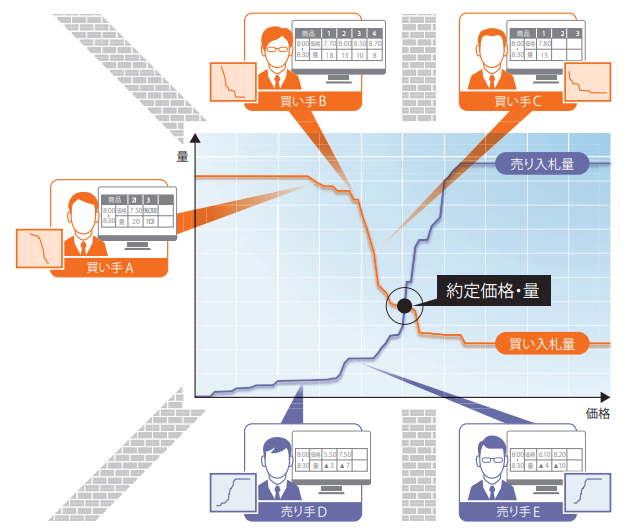

ブラインド・シングルプライスオークション方式は、入札時に他の参加者の提示価格が公開されない(ブラインド)状態で行われる取引方式です。

発電事業者(売り手)と小売事業者(買い手)がそれぞれ希望の価格と量を提示し、需要曲線と供給曲線が交わる点で、約定価格が成立します。

この仕組みにより、参加者間で情報格差が生じることなく、公平で透明性の高い市場を実現できます。

ザラ場方式

ザラ場方式は、当日の需給変動がそのまま価格に反映されるため、スポット市場で決めた計画を微調整する手段として使われる方式です。

以下のような価格優先・時間優先の原則に基づいて取引が行われ、成立のたびに価格が更新されます。

- 価格優先(より安い売り入札・より高い買い入札)

- 時間優先(同価格なら先着順)

市場が開いている間は、連続的に取引が行われるため「ザラ場」と呼ばれています。急な電力需給の変動に迅速に対応し、市場の流動性を確保するのに適した方式です。

JEPXの価格チャートの見方

JEPXの公式サイトで公開されている価格チャートは、市場の需給状況や価格動向を把握するための重要なツールです。

価格チャートを読み解くと、どの時間に電気が高いのか安いのかを、時間帯別・地域別で確認できます。

チャートで価格が高い場合は「需要が集中している、または供給がひっ迫している」状態です。一方、価格が安い場合は「電気に余裕がある」状態です。

ここでは時間帯別、月間・年間別の価格推移を見ていきましょう。

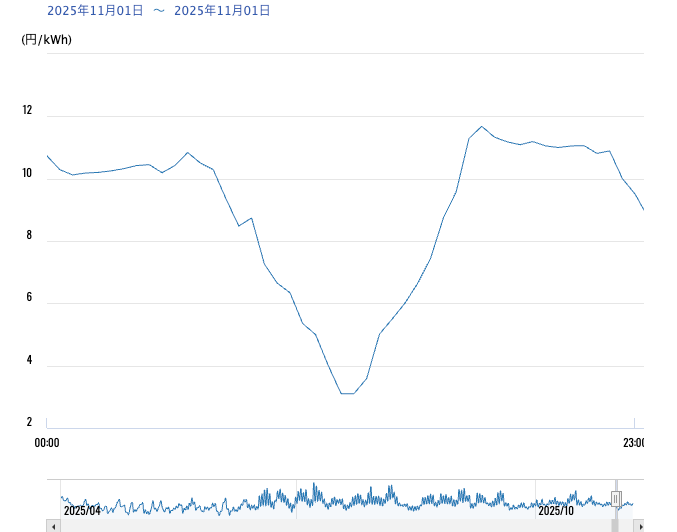

時間帯ごとの価格

JEPXの価格チャートを時間帯別に見ると、1日の電力需要の変化がわかります。

一般的に企業の活動が活発になる朝や、家庭での電力使用が増える夕方以降は需要が高まり、価格も上昇しやすくなります。

一方、深夜や休日の昼間など電力使用量が少ない時間帯は、価格が下落。時間帯ごとの価格変動を把握しておくと、ピークシフトによる設備運用の最適化に役立つでしょう。

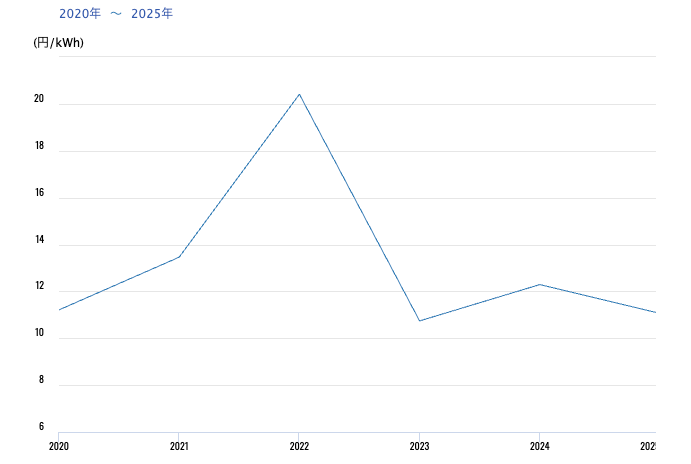

月別・年間の価格推移

月別・年間の価格推移を見ると、季節ごとの電力需要の変動傾向を把握できます。

市場価格は季節によっても大きく変動する特性があり、冷房や暖房の使用が増える夏や冬は電力需要の高まりにより価格が上昇しやすい傾向があります。

一方で、気候が安定している春や秋は、価格も比較的落ち着く時期です。

また、前年との比較を行うと、エネルギーコストの長期的な流れを把握し、次年度以降の予算編成やリスク管理に役立てることが可能です。

市場価格が変動する主な要因

JEPXの市場価格は、単なる需給バランスだけでなく、複数の外部要因によっても大きく変動します。

主な要因は以下のとおりです。

- 気温や季節による電力使用量の変化

- 燃料価格の上下

- 発電設備のトラブルによる供給量の減少

- 再生可能エネルギー発電量の増減

上記の要因を多角的に分析し、変動の傾向をつかむことが、適切な電力調達につながります。

固定単価プランと市場連動型プランの違い

企業が選べる電気料金プランは大きく「固定単価プラン」と「市場連動型プラン」の2種類で、JEPXの価格は後者に直接影響します。

固定単価プランは、一定期間における電気の単価があらかじめ決まっている料金プランです。一方、市場連動型プランは、電気の価格がJEPX市場の動きに合わせて変動します。

2つのメリット・デメリットは以下のとおりです。

| プランの種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 固定単価プラン | 価格変動の影響を受けにくく、コスト計画が立てやすい | 市場価格が下がっても料金は下がらない |

| 市場連動型プラン | 市場価格が安いときにコストを削減できる | 市場価格が高騰すると料金も上がり、価格の予測や管理が必要 |

企業がリスクを取ってでも安くしたいのか、安定性を重視したいのかによって、最適なプランは変わってきます。

まとめ

JEPXは、発電事業者と小売事業者が電気を公正に取引する場であり、価格は需給のバランスによって決まります。

市場価格の変動要因や時間帯・季節ごとの傾向を理解すると、企業はより賢く電力コストを管理できるでしょう。

ただし、その変動をリアルタイムで把握し、最適化に活かすには専門的な知識やツールが不可欠です。

井上

井上株式会社メンテルでは、電力データの見える化や省エネ改善を通じて、コスト削減と安定運用を支援しています。

エネルギーコストを最適化したい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。