「全館空調を導入したら部屋が乾燥してしまった」

「効果的な乾燥対策がわからない」

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

全館空調は、建物全体を快適な温度に保てる一方で、建物内の乾燥が課題となっています。

そこで本記事では、全館空調による乾燥の原因と対策、デメリットなどを解説します。乾燥対策を適切に実施すると、より快適な空間作りができ、環境改善にもつながるでしょう。

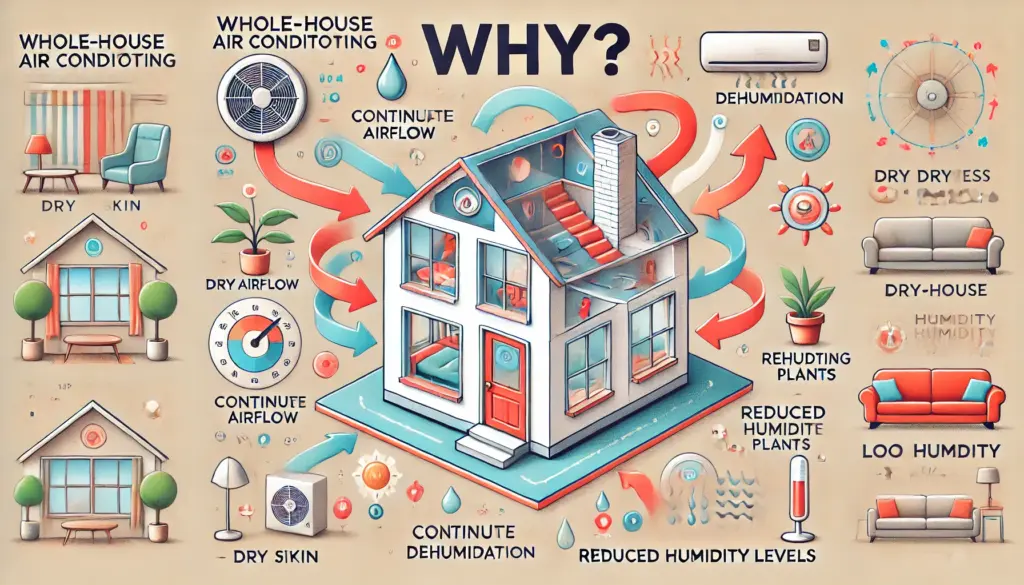

全館空調が乾燥しやすい理由

全館空調は乾燥を感じやすいシステムです。具体的な要因は次の2つです。

- 冷たい外気を暖めると湿度が下がるため

- 空気の循環により水分が蒸発しやすくなるため

それぞれ詳しく見ていきましょう。

冷たい外気を暖めると湿度が下がるため

全館空調による乾燥の最大の原因は、冷たい外気を暖めると湿度が下がることです。これは、空気の物理的な性質によるものです。

空気中の水分量には上限があり、それは温度が高くなるほど増加します。この上限を「飽和水蒸気量」といい、相対湿度は「実際に含まれる水分量」と「飽和水蒸気量」の割合で表すことが可能です。

たとえば、10℃の空気に含まれる最大の水分量は9.4g/㎥。空気を30℃まで暖めると、最大水分量は30.4g/㎥まで増加します。

ポイントは、空気を暖めても空気中にすでに含まれている水分量(実際の水蒸気量)は変わらないことです。加熱は温度を上げるだけで、水分を足したり減らしたりするわけではありません。

その結果、暖めた空気は水分の上限に対して「足りない状態」となり、相対湿度が低下します。これが、空気が乾燥しているように感じる理由です。

空気の循環により水分が蒸発しやすくなるため

全館空調による乾燥のもうひとつの要因は、空気を常に循環させることによる水分の蒸発促進です。動いている空気は静止した空気より、水分を効率的に蒸発させる性質があるためです。

全館空調は24時間体制で家中の空気を循環させ、温度を均一に保とうとします。全館空調の仕組みが、意図せず室内の乾燥を加速させているのです。

とくに冬場は冷たい外気を暖めることで、室内の湿度が急速に低下するため、快適な環境の維持が難しくなるでしょう。

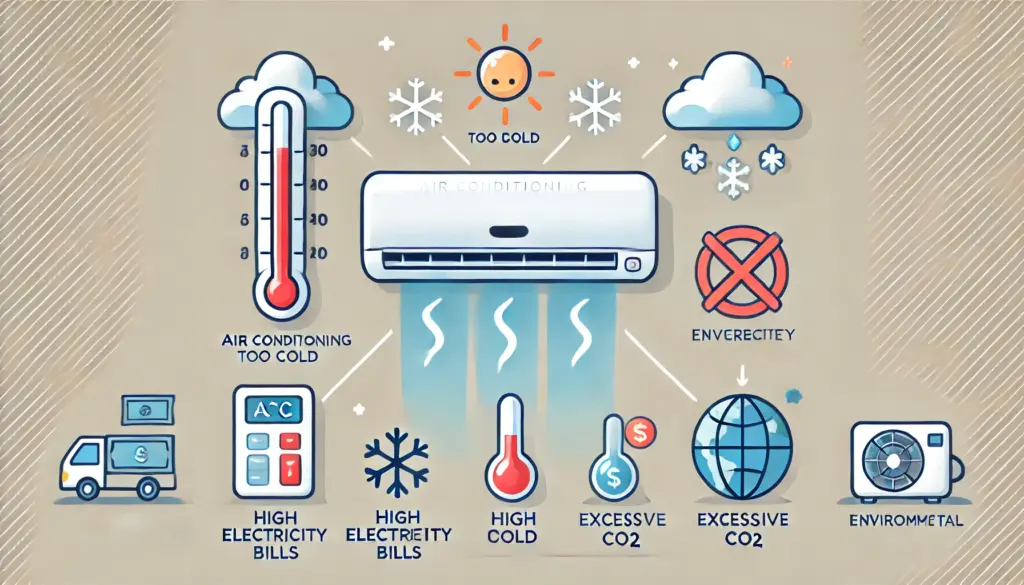

全館空調による乾燥のデメリット

全館空調による乾燥は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

- 喉や肌に悪影響を及ぼす

- 風邪やアレルギーのリスクが増加する

- 家具や観葉植物が傷みやすくなる

順番に解説していきます。

喉や肌に悪影響を及ぼす

空気の乾燥は、人体に直接的な影響を与え、喉の痛みや肌のかゆみなどの症状を引き起こす場合があります。

人間の体が本来持っているバリア機能が、極端な乾燥により正常に働けなくなるためです。

実際に「住宅における乾燥感の実態と乾燥による健康影響に関する調査研究」では、居住者の50%以上が冬季に室内の乾燥を感じており、そのうち22.8%が健康に悪影響があると答えています。

とくに、喉の違和感や肌の乾燥が顕著になることが明らかになっています。

喉や肌への乾燥による症状は、睡眠の質を低下させたり、快適な生活を妨げたりするでしょう。長期間続くと、生活の質全般に悪影響を及ぼす恐れもあるため注意が必要です。

風邪やアレルギーのリスクが増加する

乾燥は、風邪やアレルギー症状を引き起こすリスクを大きく高めます。冬季の乾燥期に、体調を崩す人が増加する主な原因のひとつです。

これは、湿度の低下が私たちの体の防御システムを弱めてしまうためです。鼻や喉の粘膜は、ウイルスや細菌から体を守る機能があります。ただし、乾燥するとその働きが著しく低下します。

1961年のハーパーの研究によると、室温20〜24℃の環境で相対湿度が50%を下回ると、インフルエンザウイルスの生存時間は大幅に延び、6時間後の生存率は約66%にまで上昇することが判明しました。

また、花粉症などのアレルギー症状も、乾燥により悪化しやすいことが確認されています。

適切な湿度管理は単なる快適性の問題ではなく、健康維持のために重要な要素です。とくに高齢者や小さなお子様、アレルギーをお持ちの方は注意しましょう。

家具や観葉植物が傷みやすくなる

室内の極端な乾燥は、人体への影響だけでなく、建物内の家具や観葉植物にもダメージを与えます。木材や植物の本来持っている水分バランスが崩れるためです。

木材は湿度変化に敏感で、空気が乾燥すると内部の水分が失われます。

相対湿度が30%を下回る環境では、木製家具に反りやひび割れが発生しやすくなります。高級家具の場合、修復に十万円以上かかるケースもあるでしょう。

観葉植物も同様で、適切な湿度(40〜60%)を維持できないと、葉の褐色化や落葉が進み、最終的には枯死してしまうこともあります。

適切な湿度管理は、室内の設備や植物を長くよい状態で保つために不可欠な要素です。

全館空調による乾燥の対策5つ

全館空調による乾燥を改善する、具体的な対策を5つご紹介します。

- 加湿器を活用する

- 湿度モニターをチェックする

- 自然加湿のために観葉植物を設置する

一つひとつ見ていきましょう。

1. 加湿器を活用する

大型の加湿器を適切に配置すると、効果的に室内の湿度を調整できます。

加湿器の種類は次の4タイプから選択しましょう。

| 加湿器のタイプ | 特徴 |

|---|---|

| スチーム式 | 加湿力が高く、雑菌の繁殖を抑制する |

| 気化式 | 電気代が安く、自然な加湿が可能 |

| 超音波式 | 静音性が高く、運転音が気にならない |

| ハイブリッド温風気化式 | 高い加湿力と低消費電力を両立する |

全館空調を導入している建物では、加湿力の高いスチーム式やハイブリッド温風気化式がおすすめです。室内の湿度調整には、空調の風量に負けない加湿能力が必要です。

空調の吹き出し口付近に設置すると、加湿された空気が室内全体に行き渡りやすくなるため、設置場所にも工夫をしましょう。

2. 湿度モニターをチェックする

湿度モニターの使用は、室内環境の快適さを保つために欠かせません。

厚生労働省の推奨する相対湿度は40〜70%であり、人体への影響や建材の保護、カビの発生防止などを考慮して設定されています。

湿度モニターで室内の湿度を常時確認すると、必要なタイミングで加湿や除湿などの対策を取ることが可能です。

湿度モニターで快適な室内環境を維持し、健康的な暮らしにつなげましょう。

3. 自然加湿のために観葉植物を設置する

自然加湿のため、加湿に適した観葉植物を設置しましょう。

植物は光合成の過程で水を吸収し、葉から水蒸気として放出する「蒸散作用」を行います。蒸散作用により、周囲の湿度を緩やかに高める効果が期待できるのです。

たとえば、葉が大きなモンステラは、1時間にコップ1杯の水を蒸散するとされています。葉が多いベンジャミンは、蒸散量も多く加湿効果も高いことで知られています。

植物による加湿は、電気を使わないため経済的で、視覚的な癒しを与える方法です。

ただし、効果は緩やかなため、他の加湿方法との併用がおすすめです。観葉植物を取り入れ、快適で自然な室内環境を楽しんでみてください。

まとめ

本記事では、全館空調による乾燥の原因と対策、デメリットを解説しました。全館空調による乾燥は、適切な対策を講じることで改善が可能です。重要なポイントは以下の3つです。

- 乾燥の原因を正しく理解する

- 複数の対策を組み合わせる

- 継続的なモニタリングを行う

株式会社メンテルでは、AIとIoTセンサーを活用した温湿度管理システムを提供しています。

温室度管理システムにより、温度設定の自動化や、フィルターの清掃時期の最適化、エネルギーの使用効率の向上が図れます。

省エネ効果による運営コストの削減は、より質の高いサービス提供のための投資に活用できるでしょう。全館空調の運用でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。