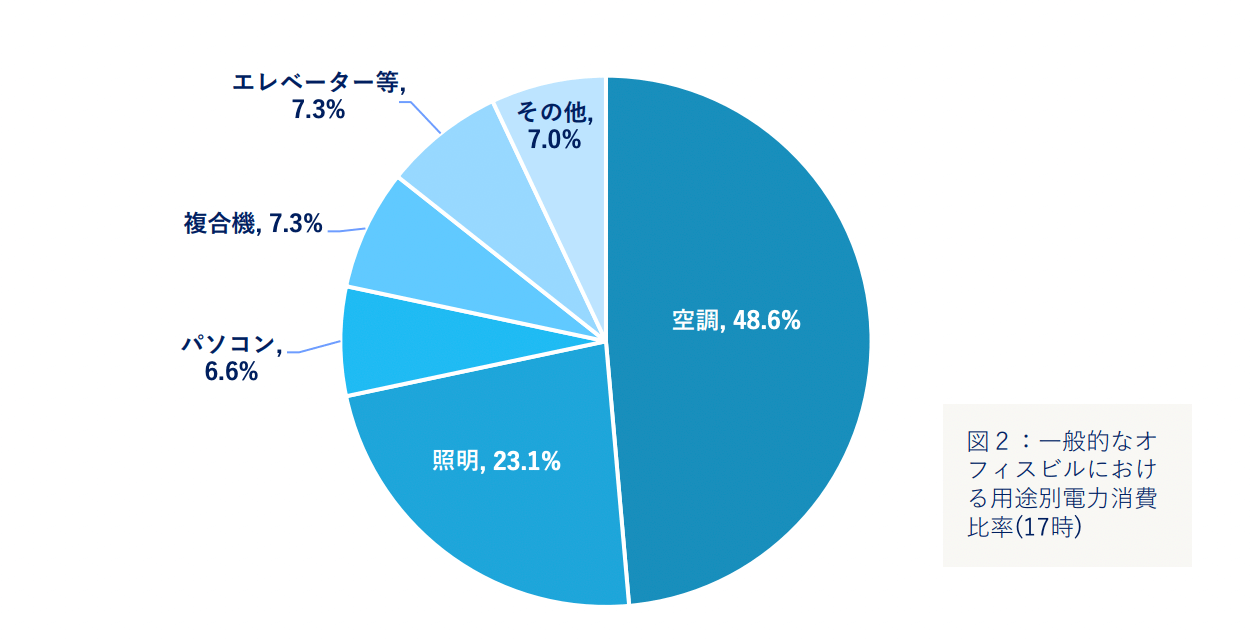

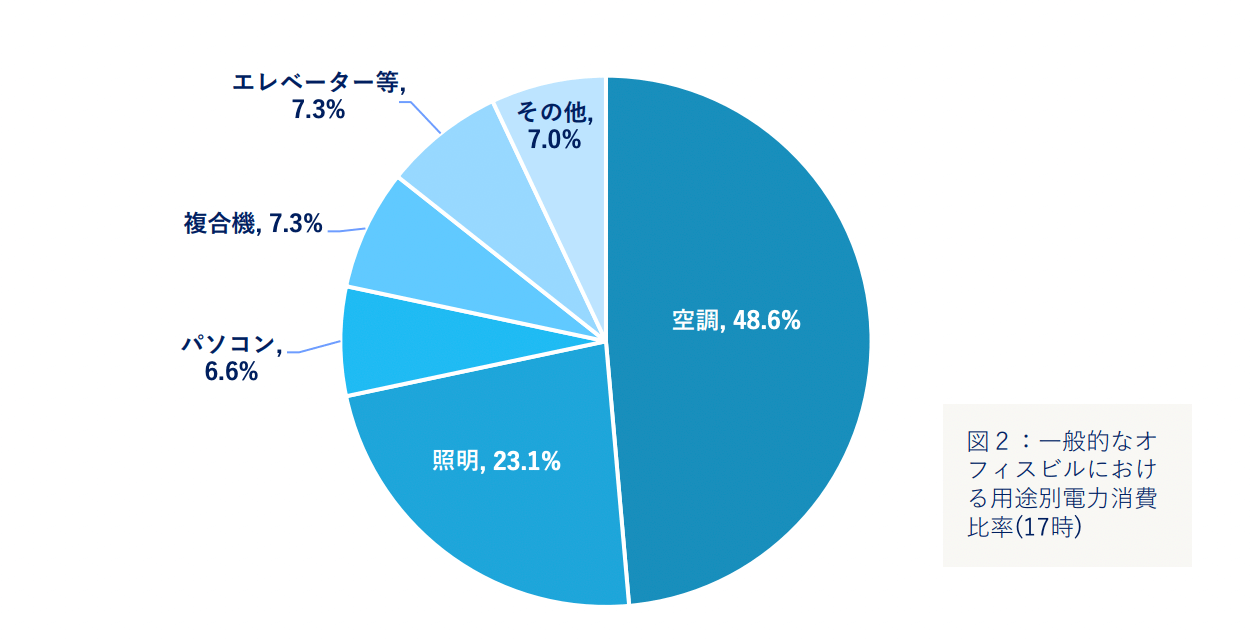

経済産業省によると、オフィスビルのエネルギー使用量の約48.6%は空調が占めます。そのため、空調の省エネ対策に力を入れると、電気代を大きく削減することが可能です。

しかし「空調の電気代を減らしたい…」と思っても、その具体的な方法がわからない方もいるでしょう。

そこで本記事では、空調を省エネ化させる7つの方法を解説します。オフィスビルの電気代を削減し、健全な財務状況を実現するために、ぜひ本記事をお役立てください。

空調の省エネ方法7選

空調の省エネ方法は次の7つです。

- 高効率化機器に更新する

- AIとIoTセンサーを活用する

- 空間設計を最適化する

- 設定温度を緩和させる

- 外気導入と換気を見直す

- 稼働時間を最適化する

- 空調設備を定期的に清掃する

すぐにできる節電方法や長期的に省エネを自動化できる方法を紹介しています。

初期コストはかかりますが、投資コストを長期的に回収できる方法を述べていますので、ぜひご覧ください。

1. 高効率機器に更新する

空調機や全熱交換器を高効率機器へ更新することは、長期的な電気代の削減につながる省エネ施策です。

たとえば、インバータ制御の空調機は、室温と設定温度の差に応じてモーターの回転数を細かく調整できます。

これにより負荷の小さい時間帯は出力を抑えて運転でき、旧型機に比べて無駄な消費電力を大幅に抑えることが可能です。

また、全熱交換器を導入すると、換気によって排出される室内の熱エネルギーを約50〜70%を回収できるとされており、給気で再利用できます。

外気導入時の冷暖房負荷を低減でき、空調機のピーク電力の削減や寿命の延長につながります。

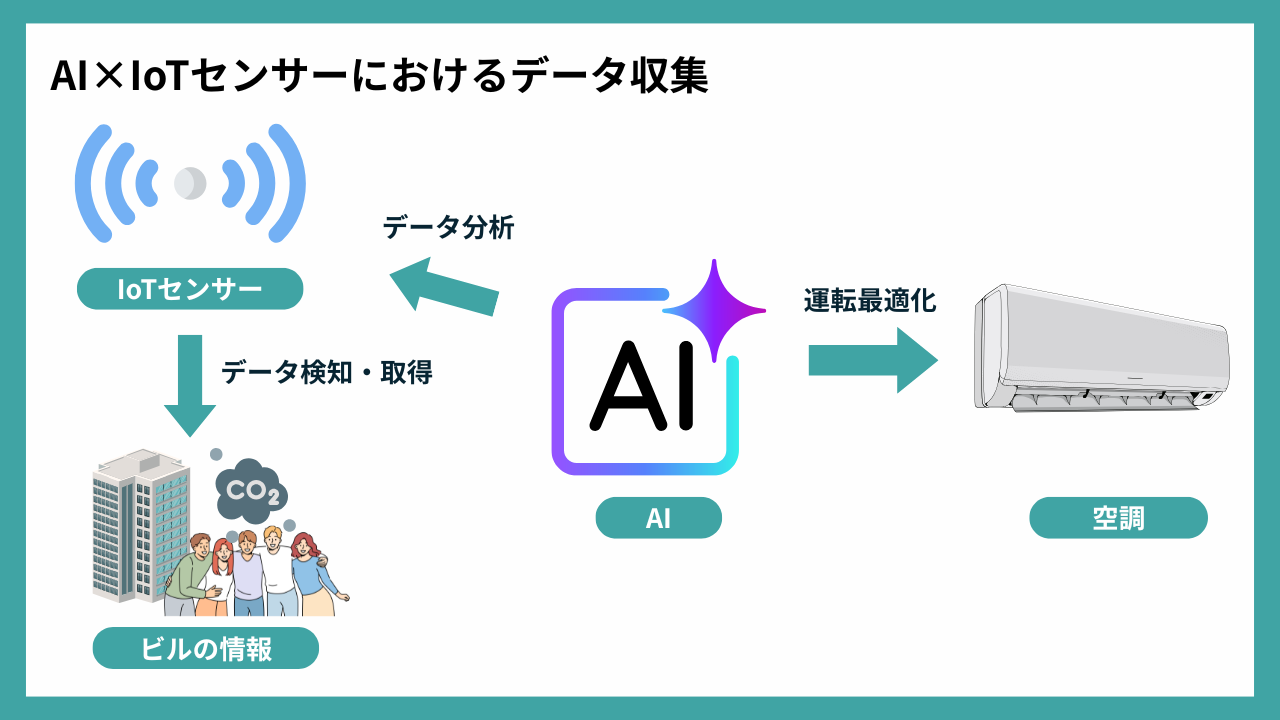

2. AIとIoTセンサーを活用する

空調にAIとIoTセンサーを導入すると、過剰運転を抑えて、快適性を維持しながら電力使用量を減らせます。

そのメカニズムとして、まずAIとIoTセンサーはゾーン単位で温湿度やCO2、熱源などのデータを収集します。

そのデータに基づき温度設定や風量、運転スケジュールを最適化させ、不要な稼働を抑制するのです。

AIとIoTセンサーを活用した空調最適化については「空調最適化とは?AIを用いた省エネの手法と従来の空調制御との違いを解説」で詳しく解説しています。

INOUE

INOUE株式会社メンテルでは、空調の制御設計や効果検証・改善などを支援し、ビルの省エネ化に貢献しています。ビルの間取りや内部の人流に合わせた空調制御を設計しますので、電気代の高騰にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

3. 空間設計を最適化する

空調を効かせる範囲を絞り、不要なエリアへの冷暖房を抑えると、設定温度を変えずにエネルギー使用量を削減できます。

まずは利用頻度や在室時間に応じてレイアウトを見直しましょう。間仕切りやパーテーションでゾーニングを行い、人がいないスペースへの無駄な空調を防止します。

さらに、サーキュレーターや扇風機を併用して気流を循環させると、室内の温度ムラを低減できます。

とくに天井が高い吹き抜け空間では、暖気が上部に滞留しやすいため、ファンで気流を制御するのは有効です。

4. 設定温度を緩和させる

すぐできる省エネ方法のひとつが、エアコンの設定温度を無理のない範囲で緩和させることです。

環境省は推奨される室温の目安を、夏季28℃・冬季20℃としています。温度設定を1℃緩和すると、約10%の節電が期待できます。

上記の温度設定を参考にしながら、ビル利用者やテナントの快適性を損なわない範囲で設定値を最適化しましょう。

次の工夫を行うと、設定温度を大きく緩和させても快適性を維持しやすくなります。

- ブラインドや遮光カーテンで直射日光を抑える

- 夏は除湿・冬は加湿で体感温度を補う

5. 外気導入と換気を見直す

換気量を必要最低限に抑えると、冷暖房効率を高められ、空調の消費エネルギーの減少につながります。

外気を過剰に取り入れると、その空気を冷却・加熱・除湿・加湿する負荷が増え、空調の消費エネルギーが増えます。

一方、換気量が適切な場合、空調負荷が減って節電につながるのです。換気の見直しは、建築物衛生法の空気環境基準(CO2濃度1,000ppm以下)を満たすようにしましょう。

実施時のポイントは次のとおりです。

- 全熱交換器を活用して、外気を予熱・予冷する

- 時間帯・用途で、外気量・ファン風量などの換気設定を切り替える

- フィルターや換気口は定期的に清掃して、換気不足を防ぐ

6. 稼働時間を最適化する

空調の稼働時間を見直して無駄な運転を減らすと、電気代を削減できます。

代表的な手法は次の3つです。

| 手法 | 詳細 |

|---|---|

| ナイトパージ | 夜間の涼しい外気を取り入れて室内の熱を逃がし、翌朝の冷房負荷を下げる。外気が高湿・高温のときは無理に行わず、条件のよい日だけに限定する。 |

| 残熱利用 | 停止の少し前に設定温度を緩めたり送風に切り替えたりして、残った冷熱・温熱を使い切る。これにより実運転時間を短縮できる。 |

| 分散起動の設定 | 始業時に全台を同時起動せず、時間差で順次立ち上げる。ピーク電力を抑え、契約電力や基本料金の上振れを防ぐ。 |

上記の手法はBEMSやAI制御と組み合わせると自動化でき、さらに効果を高めることが可能です。

7. 空調設備を定期的に清掃する

空調フィルターを2週間に1回程度清掃することが、機器の運用効率を低下させず、消費エネルギーを削減させるために重要です。

空調フィルターにほこりが詰まると風量が落ちて、冷暖房効率が下がります。

空調フィルターを清掃すると冷房時約4%・暖房時約6%の消費電力削減が期待できます。

さらに、室外機周辺の整備も大切です。吸排気を妨げる障害物や堆積物を取り除き、直射日光や排気の再循環の影響を抑えることで、性能低下を防げます。

空調を省エネにするメリット

空調を省エネにするメリットは次の3つです。

- 電気代を削減できる

- 地球温暖化の抑制につながる

- 企業全体のイメージアップにつながる

順番に解説していきます。

電気代を削減できる

空調の省エネ化に取り組むと、ビル全体の電気代を大きく下げられる可能性があります。

オフィスビルのエネルギー消費量のうち、空調は全体の約48.6%を占めているためです。

高効率機への更新やAI制御による稼働、設定温度の最適化を行うと、過剰冷暖房や無駄な運転などを防げます。

近年の高効率機器は省エネ性能が向上しているため、設備更新は初期投資を上回る長期的なコストメリットを生み出します。

地球温暖化の抑制につながる

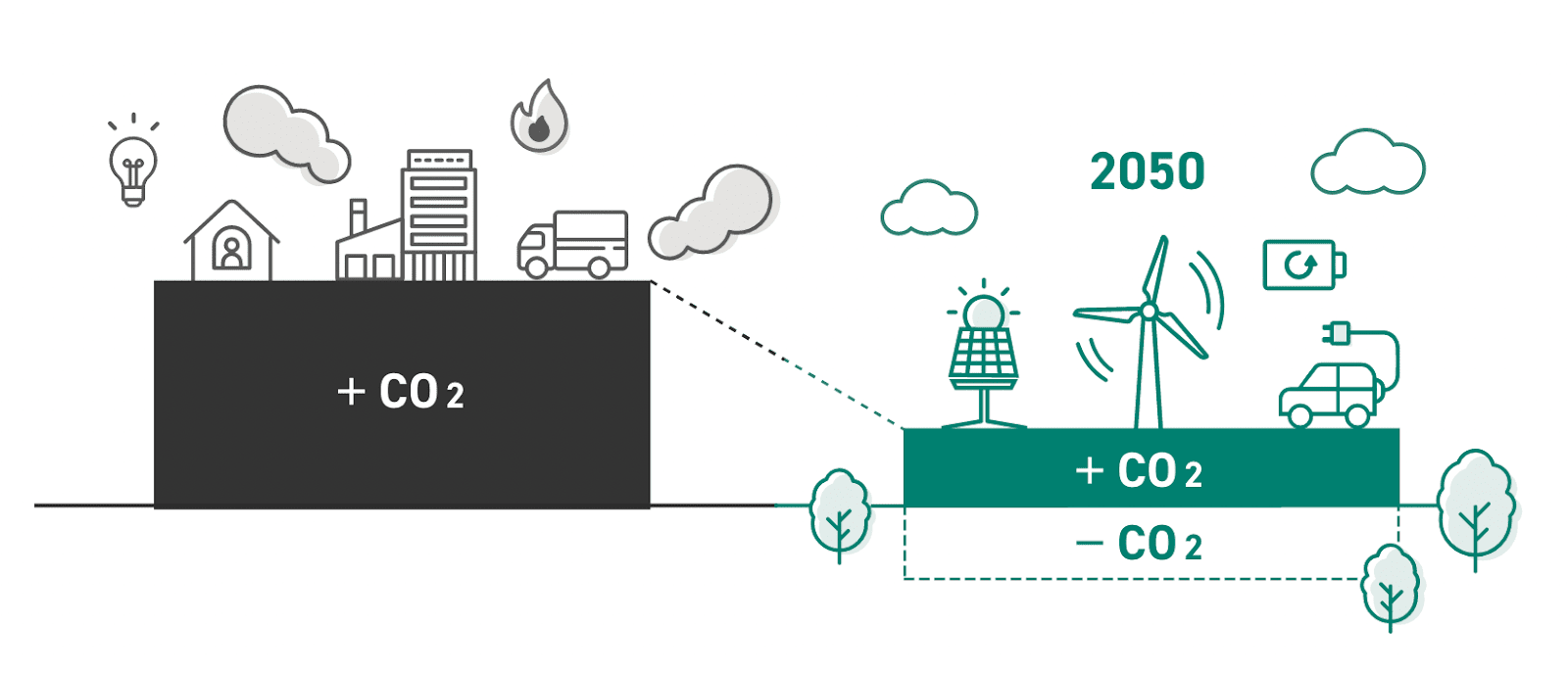

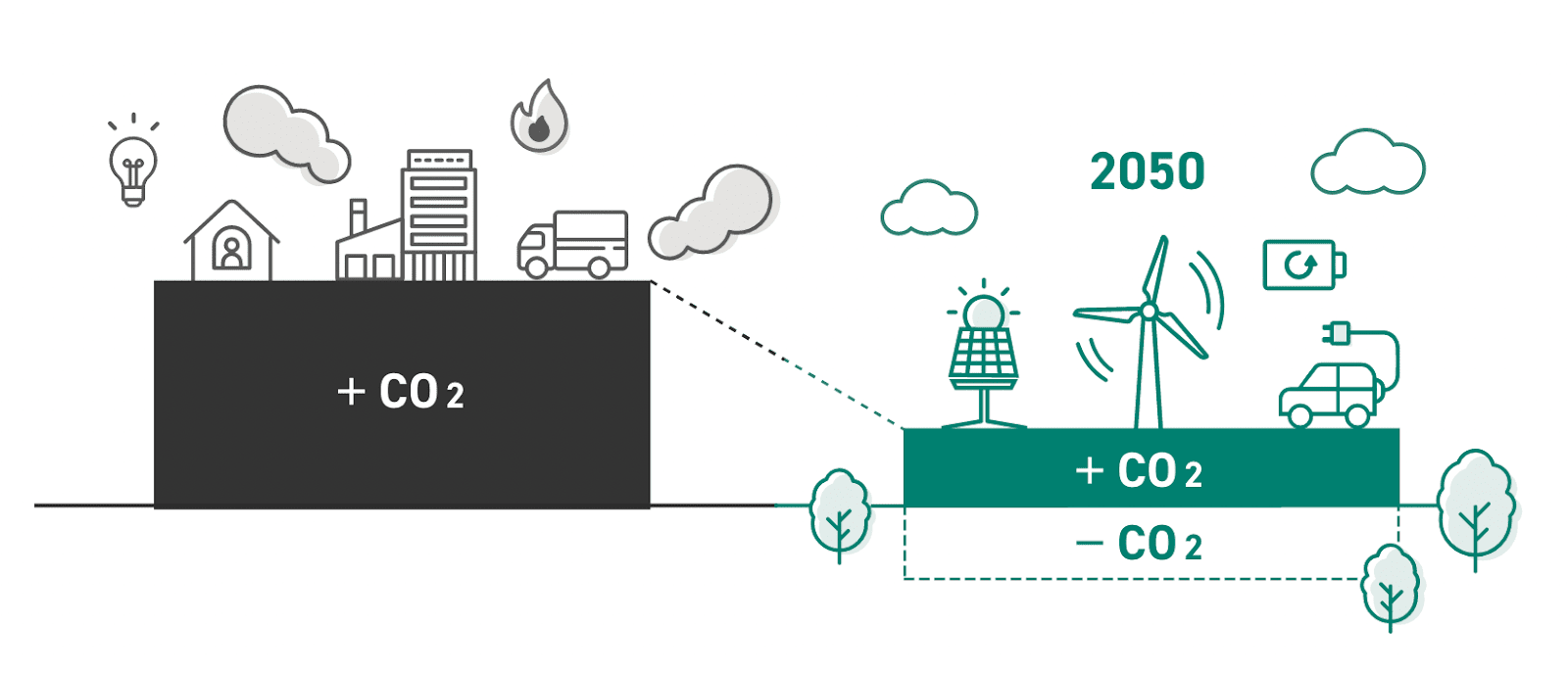

空調の省エネ化は、CO2排出量を減らす取り組みであり、地球温暖化の抑制につながります。

日本政府は2050年のカーボンニュートラルを掲げており、企業にも温室効果ガスの継続的な削減を求めています。

空調はエネルギー消費の比率が大きく、削減できるとカーボンニュートラルに大きく貢献することが可能です。

AI制御と高効率機を組み合わせると、大きな省エネにつなげられます。

企業全体のイメージアップにつながる

空調の省エネに取り組むと、企業の信頼性やブランド価値が向上します。

省エネビルとしてZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)認証取得や、取り組み内容の積極的な発信を行うと、社会的評価をさらに高められるでしょう。

また、適切な空調管理で快適性を維持できるため、テナント満足度が向上し、ビルの稼働率改善にもつながります。

ZEBについては「日本国内の環境認証についてーZEB認証ー」で、より専門的に述べておりますので、あわせてご覧ください。

空調の省エネ化に活用できる補助金制度

国や自治体では脱炭素社会に向け、企業の省エネ投資を後押しする制度を整備しています。

たとえば、環境共創イニシアチブ(SII)の省エネ補助金は、高効率機器への入れ替えやBEMSの導入に活用できる場合があります。

いずれの制度も公募期間や要件が定められているため、情報収集と準備を計画的に進めることが重要です。

空調の省エネ方法に関するよくある質問

空調の省エネ方法に関するよくある質問にお答えします。

- エアコンで一番節電する方法は?

- エアコンの省エネモードは意味ない?

一つひとつ見ていきましょう。

エアコンで一番節電する方法は?

設定温度の見直しです。環境省によれば、1℃最適化するだけで冷房時には約13%、暖房時には約10%もの節電効果が得られるとされています。

エアコンの省エネモードは意味ない?

一概に意味がないとはいえません。省エネモードは設定温度を自動的に調整したり、コンプレッサーの出力を制限したりするため、負荷変動が緩やかな空間では有効です。

まとめ|空調の省エネ方法でお悩みならメンテルにご相談ください

空調の省エネは、一度きりの施策ではなく、建物の使われ方や外気条件に合わせて、最適点を更新し続ける運用設計が重要です。

設備更新と運用改善を組み合わせると、電気代とCO2を着実に減らしながら快適性を維持できます。

株式会社メンテルは、現地診断から導入、運用定着まで一貫して伴走します。ビルの間取りや人の多さに合わせた最適解をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。