「電力市場ってなに?」

「市場価格の変動が、なぜ電気料金に影響するの?」

電力市場の変動は、企業の電気代や経営コストに大きく影響します。しかし、仕組みが複雑でわかりにくいと感じる方も多いでしょう。

電力調達の仕組みや価格の決まり方を理解すると、コスト削減と安定運用につながります。

本記事では、電力市場の基礎知識や価格変動の仕組み、代表的な9つの市場の特徴を解説します。

エネルギー戦略に活かすためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

電力市場とは?

電力市場は、発電事業者が作った電気を小売事業者が売買する「取引の場」です。その目的は電気の安定供給と価格の透明化です。

かつては地域の電力会社が発電から販売までを独占的に行っていました。しかし、電力自由化により発電・送配電・小売の3つにわかれ、市場競争が導入。

これにより安定した供給と適正な価格形成を実現できる仕組みが整いました。

この取引の中心的な役割を果たしているのが、経済産業省の認可を受けて運営される「JEPX(日本卸電力取引所)」です。

JEPXについて詳しく知りたい方は「JEPXとは?電力市場の価格が決まる方式とチャートの見方」もあわせて読んでいます。

電力市場価格の仕組み

電気価格は、発電事業者(売る側)と小売事業者(買う側)の入札によって決められます。市場では需給のバランスが反映され、需要が高い時間帯は価格が上昇し、低いときは下落します。

電力取引には30分単位の短期市場から数ヶ月〜数年単位の長期市場まで複数あり、価格の決まり方や変動のタイミングもそれぞれ異なります。

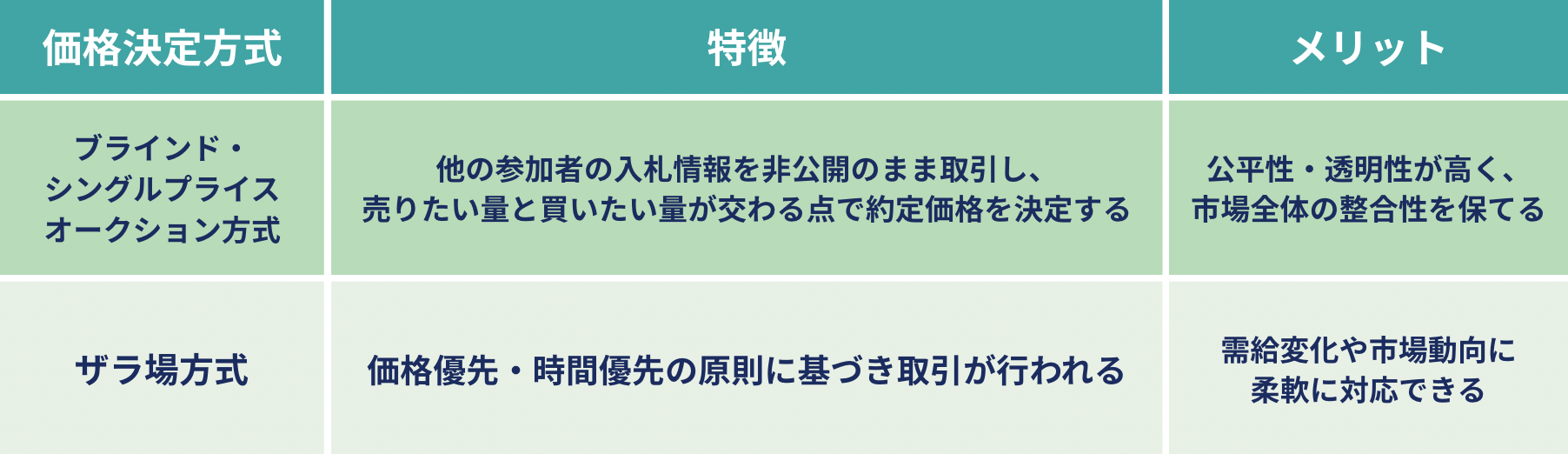

電力の市場価格は、主に以下の2つの方式で決定されます。

上記2つの取引方法によって形成された市場価格が、消費者が支払う電気料金にも反映されています。

市場価格が変動する主な要因

電力市場の価格は、さまざまな要因によって変動します。

主な変動要因は以下のとおりです。

- 燃料価格の変動

- 季節や気温による需要の変化

- 再生可能エネルギーの発電量

- 国際情勢の影響

これらの要因によって電力の供給コストや需要が変化すると、市場価格は短期間で大きく動くことがあります。

市場価格の変動要因の理解が、企業の電力コストを予測・管理するうえで大切です。

9種類の電力市場とその特徴

日本の電力市場には、目的や取引内容の異なる複数の市場が存在します。

そのなかでも、とくに代表的な市場が次の9種類です。

- ベースロード市場

- スポット市場(一日前市場)

- 時間前市場(当日市場)

- 先渡市場

- 非化石価値取引市場

- 容量市場

- 需給調整市場

- 電力先物市場

- 同時市場

これらの市場は相互に関与しながら、短期的な需給から長期的な供給の安定化まで、電力システム全体のバランスを取っています。

1. ベースロード市場

ベースロード市場は、火力・原子力・水力発電などの安定した電源を、長期的に供給するための市場です。

発電事業者と小売事業者が長期契約を結んで、一定量の安定的な電力を確保すると、価格変動の影響を抑えられます。その結果、企業は調達コストを予測しやすくなり、安定した電力コストの管理が可能です。

取引には「ブラインド・シングルプライスオークション方式」が採用され、需給バランスに基づいた価格で取引が成立します。

電気代を買い方を見直し経費を抑えるヒントは「ベースロード市場とは?仕組みや目的を初心者向けにわかりやすく解説」をご覧ください。

2. スポット市場(一日前市場)

スポット市場(一日前市場)は、翌日に供給される電力を取引する中心的な市場です。

発電事業者と小売事業者が翌日分の電力を入札し、その約定価格が市場価格として扱われます。価格は1コマ30分単位(1日48コマ)で取引され、時間帯や需給のバランスに応じて価格が決定。

取引には「ブラインド・シングルプライスオークション方式」が採用され、参加者の入札情報は非公開のまま、価格が公平に取引されます。

スポット市場をもっと深く知りたい方は「スポット市場とは?電気代を左右する市場価格の仕組みをわかりやすく解説」も見ています。

3. 時間前市場(当日市場)

時間前市場(当日市場)は、電力の需給の変化に応じて、当日の不足や余剰を調整するための短期取引市場です。

スポット市場(一日前市場)の取引内容をベースに、当日の需要変動や再生可能エネルギーの発電量の変化に応じて不足や余剰を調整します。

取引には「ザラ場方式」が採用され、価格優先と時間優先の原則に基づいて注文が成立。より高い価格で買いたい、より安い価格で売りたい注文が優先され、同じ価格の場合は先に出された注文が優先的に成立する仕組みです。

電力の過不足を運用開始直前まで調整できるため、安定供給の維持に貢献しています。時間前市場のメリット・デメリットは「時間前市場とは?スポット市場との違いや活用メリットを解説」で解説しています。

4. 先渡市場

先渡市場は、将来の特定の期間の電力をあらかじめ契約し、価格変動のリスクを抑えることを目的とした市場です。

1か月後・1年後など、将来の受け渡し時期をあらかじめ設定して取引を行うことで、発電事業者・小売事業者の双方が価格変動による損失リスクを回避できます。

企業や小売事業者は調達コストを安定化させ、中長期的な予算計画や資金調達計画を立てやすくなります。

年間商品の場合は、受け渡し開始日の3年前から取引を行うことが可能です。取引では、価格優先・時間優先の原則に基づく「ザラ場方式」が採用されています。

5. 非化石価値取引市場

非化石価値取引市場は、CO2を排出しない電源(再生可能エネルギー・原子力発電など)の「環境価値」を取引する市場です。本市場では「非化石証書」という形で環境価値が売買されます。

企業が非化石証書を購入すると、実際の電力供給源にかかわらず、自社で使用する電力を「非化石電源由来」として扱うことが可能です。

これにより再エネ導入が難しい企業でも、実質的なCO2排出の削減やRE100などの対応を進めやすくなります。

その結果、脱炭素経営やGX(グリーントランスフォーメーション)の推進がしやすくなり、環境に配慮した企業としての信頼性の向上にもつながります。

6. 容量市場

容量市場は、将来(約4年後)に必要となる「発電できる力(供給力)」をあらかじめ確保しておくための市場です。

目的は需要ピーク時に電力が不足するリスクを防ぎ、長期的な安定供給を支えることです。取引対象は電力量そのものではなく将来の供給量。その運営は、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が担っています。

発電事業者が一定期間にわたり固定的な収入を得られる仕組みも設けられており、発電設備の維持や新規投資を促進し、長期的な電力供給の安定化を測っています。

7. 需給調整市場

需給調整市場は、電力の需要と供給のバランスをリアルタイムで調整する市場です。電力は常に「供給量=需要量」でなければ安定して送電できません。

発電機の停止や天候変化による需要が急増すると、電力システム全体の周波数(電気の質)が乱れ、最悪の場合、大規模停電につながる恐れがあります。

こうした状況に対応するために、発電事業者や小売事業者は事前に確保しておいた調整力を売買します。突発的な需給変化にも即座に対応でき、大規模な停電や供給不安を防ぐことが可能です。

8. 電力先物市場

電力先物市場は、将来の電力価格を金融商品として取引し、価格変動リスクを抑えるための市場です。

電力価格は燃料費や需給バランスの影響を受けて日々変動するため、小売事業者や需要側はコストの予測が難しい課題があります。

電力先物市場を利用すると、将来の特定期間の電力価格をあらかじめ契約で固定でき、電力調達コストの上振れリスクを回避することが可能です。取引は東京商品取引所(TOCOM)で行われています。

9. 同時市場

同時市場は、電力の供給力(発電)と調整力(需給バランス)を同時に取引できる新しい市場です。

2025年11月時点では運用前の段階であり、経済産業省を中心に検討会が設けられ、制度設計が進められています。

この仕組みが導入されれば、卸電力市場や需給調整市場を補完し、より柔軟かつ経済的な電力取引ができると期待されています。

電力市場に関するよくある質問

電力市場に関するよくある質問にお答えします。

- 市場連動型プランとは?

- 電力の3つの市場は?

- 電力市場の将来予測は?

順番に見ていきましょう。

- 市場連動型プランとは?

-

市場連動型プランとは、電力市場の価格に合わせて、電気料金の単価が変動する契約プランです。電力価格が安い時間帯に使用をシフトすると、電気代を抑えられます。ただし、燃料高騰や災害などで市場価格が上がると、電気代も高くなります。

- 電力の3つの市場は?

-

電力市場の3つの市場は、電気そのものを売買して価格を決める「卸電力市場」、将来の電力不足を防ぐために発電力を確保する「容量市場」、電気の使いすぎや不足をリアルタイムで調整する「需給調整市場」です。

- 電力市場の将来予測は?

-

資源エネルギー庁によると、日本の電力需要は今後10年間、ゆるやかながら増加傾向が続くと予測されています。そのため、企業が安定した運用を実現するには、エネルギー管理体制の構築が重要です。

まとめ

電力市場を理解することは、変動の激しい電力コストを抑え、安定した事業運営を行うために重要です。

市場価格は需給のバランスで決まり、燃料価格や天候、再生可能エネルギー発電量などが大きく影響します。

こうした市場変動に柔軟に対応するには、データを活用したエネルギーマネジメントが欠かせません。

株式会社メンテルでは、建物や設備の特性に合わせた最適制御を通じて、安定的で効率的なエネルギー運用を支援しています。