電力自由化によって、発電事業者(売る側)と小売事業者(買う側)が取引をする「JEPX(日本卸電力取引所)」が設立されました。

そのなかでも、電気代を左右する指標として注目されているのが「スポット市場」です。

スポット市場の仕組みや価格が決まる流れを理解しておくことは、電力コストの最適化や価格変動リスクを抑えた電力調達戦略を立てるうえで欠かせません。

本記事では、スポット市場の仕組みや価格決定の流れ、市場を活用して電力コストを抑える方法を解説します。賢く電力を調達できるようになるため、ぜひ最後までお読みください。

他の電力市場も気になる方は「電力市場の9つの種類とは?市場価格が変動する仕組みもわかりやすく解説」をご覧ください。

スポット市場(一日前市場)とは

スポット市場(一日前市場)とは、翌日に使う電気量を前日に売買する市場です。

JEPX(日本卸電力取引所)のなかでもっとも取引量が多く、国内の電力価格の指標として利用されています。

本市場では、1日を30分ごとに区切り、全48コマの時間帯にわけて取引が行われます。

発電事業者は供給量と価格を、小売事業者は調達量と価格を前日まで入札し、価格が一致した取引が翌日の需要に反映される仕組みです。

たとえば、月曜に取引が行われる場合、その結果は火曜日における48コマ分の電力供給として確定します。

もっと包括的な視点から電力市場の全体像が知りたい方は「JEPXとは?電力市場の価格が決まる方式とチャートの見方」をご覧ください。

スポット市場価格の決まり方

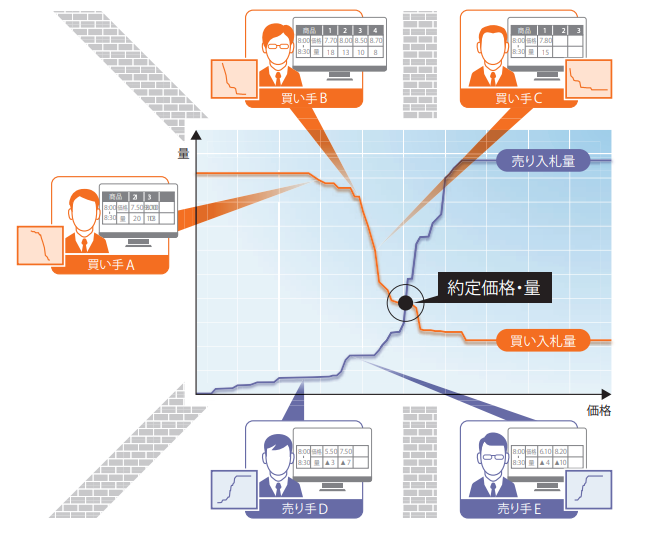

スポット市場の価格は「ブラインド・シングルプライスオークション方式」で決まります。

すべての参加者がお互いの入札価格が見えない状態で入札し、需要曲線と供給曲線が交わる点で取引が成立する仕組みです。

前日の午前10時に入札が締め切られると価格計算が始まり、翌日分の48コマの価格が一括して決定されます。

すべての時間帯を同じ条件で処理するため、取引の公平性と透明性が保たれます。

市場価格の変動要因

スポット市場価格は、主に以下の要因によって日々変動します。

- 時間帯(昼間・夜間の需要差)

- 季節(夏季・冬季のピーク需要)

- 天気(太陽光・風力の出力変動)

- 地域特性(送電容量や発電方法の違い)

晴天で日射量が多い日は太陽光発電の発電量が増えるため、電力の供給が多くなり、市場価格が下がりやすくなるでしょう。

逆に曇天・雨天などで太陽光の出力が落ち込むと供給が減少し、価格は上昇傾向になります。

季節面では、夏の猛暑日や冬の厳寒期に冷暖房需要が一気に増加し、需給がひっ迫することで高騰が起きやすくなります。

また、地域ごとの送電容量の制約や発電方法の違いも、価格に影響を与える要因です。これらの変動要因を把握すると、より適切な調達が行えるようになります。

市場価格の確認方法

スポット市場の価格は、JEPXが公開しており、誰でも無料で確認できます。30分ごとの価格や日・月・年単位の推移、地域ごとの価格など、細かいデータの閲覧が可能です。

これらの情報を継続的にチェックすると、電力コストが上昇しやすい時間帯や、相対的に安く調達しやすいタイミングを事前に把握できます。

電力コストが上がりやすい時期や、逆に割安で調達しやすいタイミングを見極める手がかりとして活用できるでしょう。

スポット市場で電力コストを抑える方法

スポット市場を活用して電力コストを抑えるには、市場の特性を理解し、適切な調達戦略を組み合わせる必要があります。

具体的な活用法として、以下の2つが挙げられます。

- 市場連動型プランを活用する

- 固定契約と市場価格を組み合わせる

詳しく見ていきましょう。

市場連動型プランを活用する

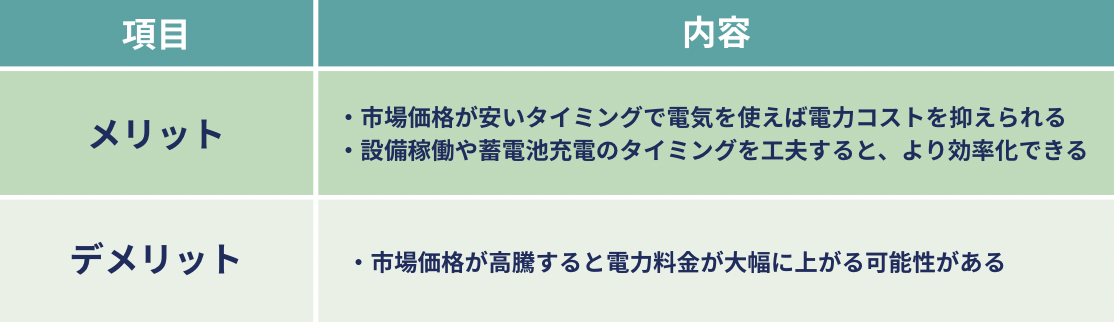

市場連動型プランとは、電力料金がJEPXの市場価格に応じて変動する契約プランです。市場価格が安いときは電気料金が下がり、高ければ電気料金も上がる仕組みです。

市場連動型プランのメリット・デメリットをまとめました。

市場連動型プランを採用する場合は、日々の市場価格の動向を継続的にチェックし、高騰リスクを管理する体制が必要です。

固定契約と市場価格を組み合わせる

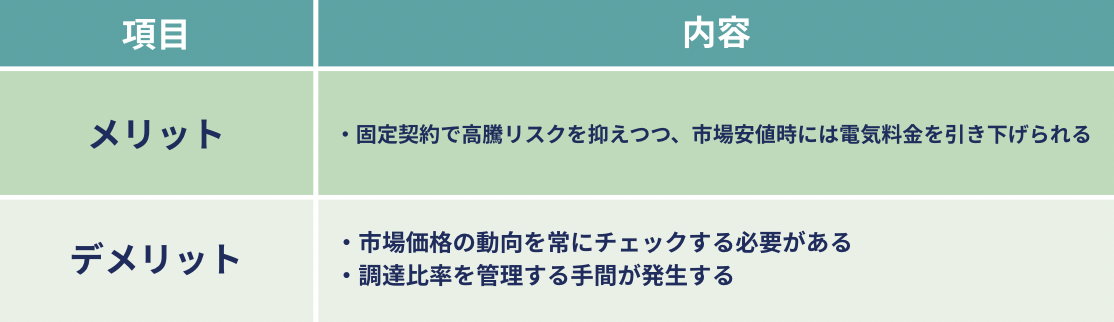

固定契約と市場価格を組み合わせる方法は、電力コストの安定性と安い市場価格を活用した調達戦略です。

普段の使用量は長期固定契約で安定的に確保しつつ、それ以外の変動分だけをスポット市場で調達します。

この方法のメリット・デメリットは下記のとおりです。

市場価格のメリットを取り入れながらリスクを限定的にしたい企業にとって、とくに有効な手段です。

スポット市場を活用するときの注意点

スポット市場を効果的に活用するためには、潜在的なリスクや管理の重要性を理解しておくことが重要です。

主な注意点は以下の2つです。

- 市場価格の変動リスクがある

- 需給バランスを管理する

順番に解説していきます。

市場価格の変動リスクがある

スポット市場は30分単位で価格が決まるため、需給バランスの変化がそのまま価格に反映される市場です。

そのため、次のような要因で急激な価格上昇が発生します。

- 突発的な天候変化による再エネ出力低下

- 発電所の事故・トラブル

- 送電線の制約・地域間連系線のひっ迫

- 冷暖房需要が集中する時間帯

これらの要因により供給余力が縮小すると、市場に反映され、価格が高騰します。急な価格変動に備えていないと、予期せぬコスト増大を招くでしょう。

そのため、定期的に市場価格をチェックし、価格が高騰しそうな時期や時間帯を予測しながら運用することが重要です。

需給バランスを管理する

スポット市場の活用には、電力の「使用量」と「調達量」の整合性を保つことが重要です。需要予測が甘いと、使いきれない電力を調達して余剰が発生したり、逆に不足してしまい追加購入が必要になったりします。

いずれも無駄なコストにつながるため、精度の高い需給管理が求められます。こうしたリスクを防ぐには、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入が有効です。

EMSを使うと、スマートメーターやセンサーからリアルタイムでデータを収集・分析し、電力の使い方を最適化できます。詳しくは「エネルギーマネジメントシステム(EMS)の種類とは?メリット・デメリットも紹介」をご覧ください。

スポット市場に関するよくある質問

スポット市場に関するよくある質問にお答えします。

- スポット市場と当日市場の違いは何ですか?

- スポット市場のシステムプライスとは?

順番に見ていきましょう。

スポット市場と当日市場の違いは何ですか?

スポット市場は翌日に使う電力を前日にまとめて取引する市場です。一方、当日市場は天候変化や発電設備のトラブルなどで翌日の需要がずれた際に使われます。受け渡し1時間前まで、追加購入や売却で需給を調整できます。

スポット市場のシステムプライスとは?

スポット市場のシステムプライスとは、全国の売り手と買い手の入札をまとめ、需要と供給が釣り合う点で決まる30分ごとの基準価格です。送電の制約などを考慮しない、全国共通の価格として、市場全体の相場感をつかむ指標として使われます。

まとめ

スポット市場は翌日に使う電力を30分単位で取引する重要な市場であり、その価格は需給バランスによって大きく変動します。

市場連動型プランや固定契約との組み合わせを活用すれば、電力コストを抑えることも可能です。一方で、価格変動リスクや需給管理の精度は大きな課題となります。

こうした課題を解決するには、エネルギーマネジメントシステム(EMS)による需給予測や最適な運用設計が欠かせません。

電力コストの最適化にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。